みちのく“食”の物語【第3回】気候変動で鮭の生息域が変わっても、福島の「紅葉漬」を守り続ける

2025年1月、ご飯の“お供”ばかりを集めた物産展「食のなんじゃこりゃ〜博覧会」が、日本橋三越本店で開催されました。そのワンコーナー「東北笑福市」には、みちのくのおいしいものが大集結。多くの人が注目し買い求めていたのは、目にも鮮やかな福島県の伝統的郷土料理「紅葉漬」でした。

小3のころから紅葉漬に親しんで

創業1963年(昭和38年)の「福島紅葉漬」は、江戸時代から福島県に伝わる鮭の糀(こうじ)漬け、「紅葉漬」をいまに伝えている。常務取締役を務める大竹雄二さんが紅葉漬に出合ったのは、小学生3年生のとき。オードブルに載っていたものを何げなく食べて、「大人の食べ物かと思っていたけど、ご飯によく合うな!」というのがきっかけだった。

「地元では、お歳暮などでいただいたときに食べる、贈答品のイメージ。ちょっとしたごちそうですよね。私は地元の高校を卒業して、大好きな紅葉漬を製造する、この福島紅葉漬に就職しました。以来、この会社ひと筋で製造、販売、営業を経験。旧梁川町の特産品である紅葉漬を後世に残すべく、日々努力しています」(大竹さん、以下同)

福島紅葉漬のふるさと、福島県伊達市梁川町。山間部内地のため、東日本大震災では津波の影響はなかった。ただし余震が続くなか、季節外れの雪が降るなど不安な日々を過ごしたという

かつて紅葉漬は阿武隈川(あぶくまがわ)を遡上(そじょう)する鮭でつくられていたが、同社が創業したころには、相馬沖などで獲れる鮭をつかうようになっていたという。昭和40年代に3代目社長の判断で、魚の扱いがうまい漁師が多い北海道日高沖産に切り替え、現在は北海道全域の鮭をつかっている。

「気候変動の影響で鮭漁が変わってしまったんです。獲れる量が減ったし、獲れても魚が小型化しています。震災が起きた3年後くらいから、『ずいぶん減ったな』と感じ始めてはいました。そしていまや、紅葉漬が欠品になってしまう日もあるんです。後世に残していくために、なんとか、通年提供できるようにしたいのですが……」

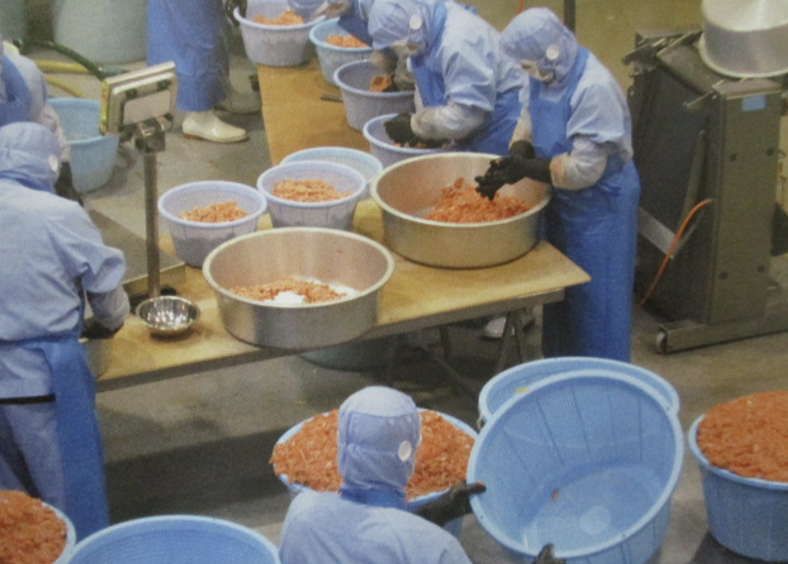

鮭をさばいて糀に漬け込み、2ヵ月かけて発酵、熟成させる。昨年から米の価格が上がり糀の価格も急騰するなか、何とか昔ながらの味を守り続ける

「会社がなくなっても紅葉漬は残したい」

前述のイベント「食のなんじゃこりゃ〜博覧会」では「ごはんに合う、ごちそうおかず」として大好評だった紅葉漬。

「紅葉漬は手間と時間がかかって、広い場所も必要なため、他社はなかなか手を出しづらい商品。製造は手作業がほとんどで、量産には向いていないんです。もっと努力して、このおいしさを拡げていきたいですね。催事では『私は福島県出身だけど、紅葉漬を知らなかった!』というお客さまもいらっしゃって、われわれは、まだまだ力不足だなと痛感しました」

「『ご飯に合う』と皆さんに感じていただける自信はあります」と、イベント来場者に試食を勧める大竹さん

「個人的には、そのまま食べるのが一番おいしいと思っています。福島の辛口の地酒とよく合います」(大竹さん)。納豆、アボカドやチーズと合わせてもおいしいという

福島紅葉漬に18歳で入社し、いよいよ社歴が25年目になる大竹さん。その6歳下の社員が、同社では一番の若手なのだという。

「弊社だけでなく、旧梁川町全体の問題なのですが、過疎化が進んでいて若者がいないんです。けれども私は、たとえ会社がなくなったとしても紅葉漬は残していきたい。近々、会社の駐車場を利用して子どもに紅葉漬を食べてもらうイベントを開催したいと思っています。幼少のころから紅葉漬に慣れ親しんでもらうことで、未来につながっていくといいですね」

Photo:横江淳(催事) Text:萩原はるな

![[地域]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_region.svg)

![[イベント]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_event.svg)

![[食べること]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_food.svg)

![[トピックス]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_topics.svg)

![[くらし]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_life.svg)

![[環境]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_environment.svg)

![[カルチャー]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_culture.svg)

![[旅]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_journey.svg)