森を育て未来に水を引き継ぐために何ができるか? 小学生向けの出張授業を受けてみた!

私たちの生活になくてはならない清らかな水は、森で育まれます。ただ、すべての森で同じように水が育まれるわけではないことをご存知でしょうか。実は戦後大量に植樹された日本の森林のなかには、水づくりや、洪水を防ぐための保水の能力が弱いところも少なくないのです。次世代にも豊かな水の環境を残すにはどうするべきなのか。次世代を担う小学生に向けて開催される授業の特別版を体験してきました。

生物の多様性と森、そして天然の水には密接な関係がある

なぜ、いますべての森が水を育めないのか。それは、われわれ人間が、燃料資源として多くの木々を伐採したこと、そして戦後の拡大造林政策による大規模な人工林化などにより森林形態を激変させてしまったことが大きな原因となっている。さらに植栽された森林の多くは針葉樹による単層林(樹冠の層がほぼ同じ高さで樹種が単一である森林)で、そのうえ伐期を迎えても伐採されない大木が増え、もともと森に生息していた生物たちが住めなくなっているのだ。現在、ワシやタカに代表される猛禽類は、環境汚染物質の影響を敏感に受けるため、保護の対象になっている。ただ、単に対象種を保護するだけではその根本にある問題を解決することはできない。もっと多角的に植物も含めた生物の多様性を保護することではじめて、持続的かつ安全に自然資源を利用できる環境そのものを守ることにつながる。さらに、森だけでなく、湿地や湿原の面積も減少しているため、そこに依存する生物の多様性を守ることも忘れてはいけない。手入れ不足の人工林では、降った雨が地下にしみ込むことができないうえ、地表の土を削り取り、下流に洪水災害などを引き起こしてしまう。健全な森林土壌を取り戻すことは、生物の多様性を守り、水を育むことができるのだ。

よい水はよい森づくりから、よい森づくりは植物と動物の多様性から

そんなより健全な森と水を育む活動を2003年から行っているのが「サントリーグループ」だ。「サントリー 天然水の森」活動は、30年から50年後の姿をイメージして森を育てる活動で、現在、23か所1万2千ヘクタール超に及び、サントリー国内工場でくみ上げる量の2倍以上の水を涵養している。

また、生態系ピラミッドの頂点である猛禽類が子育てできる豊かな森づくりを目指した活動「ワシ・タカ子育て支援プロジェクト」も行い、成果を発信している。2004年からは水を育む大切さを、次世代を担う世代に知ってもらおうと、「水育」をスタートし、今年で20周年を迎えた。子どもたち自身が、自然や水、その水を育む森の大切さに気付き、未来に水を引き継ぐために何ができるかを考えるプログラムとなっている。

水について知り、守ることを共に考える「水育」参加者は世界累計58万人

20周年を迎えた「水育」には、「森と水の学校」と「出張授業」の2つのプログラムがある。「森と水の学校」は、『サントリー天然水の森』で開催される自然体験プログラムであり、「出張授業」は、小学校の社会科などの単元として、担任の先生と水育講師で行う授業だ。いずれも、オンラインでも開催している。

次世代環境教育の一環であることから、現地開催の「森と水の学校」に参加できるのは、現地開催が小学3年生から6年生と、その保護者(オンラインは、小学1年生から6年生とその家族が対象)。さらに、「出張授業」は、小学4年、5年生の授業の一環(学校が応募)として行われるため、その授業のときに公開授業(授業参観)にしない限り、大人は受けられないということになる。

これは気になる。一体、どんな授業なのだろう。今回、特別に授業を体験させてもらった。

「出張授業」は、クイズや実験、水の旅のすごろくなど楽しみが満載

「出張授業」は、2006年にスタート。授業は2コマで、1コマ目は、学校の先生による授業、そして2コマ目に水育講師による授業が行われるそう。

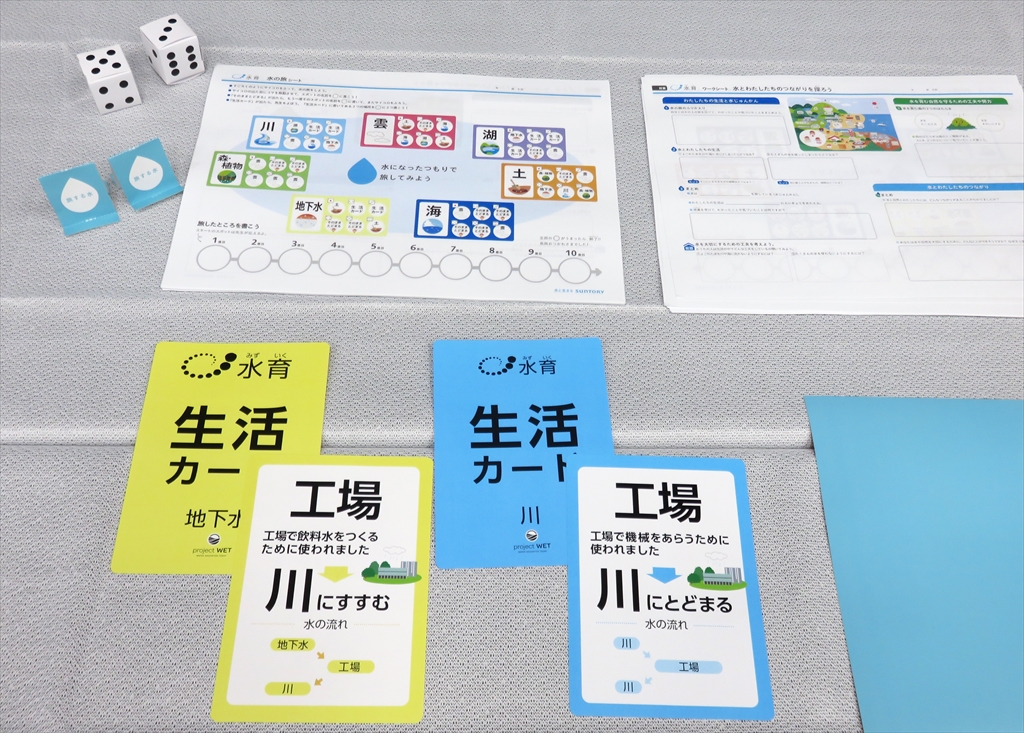

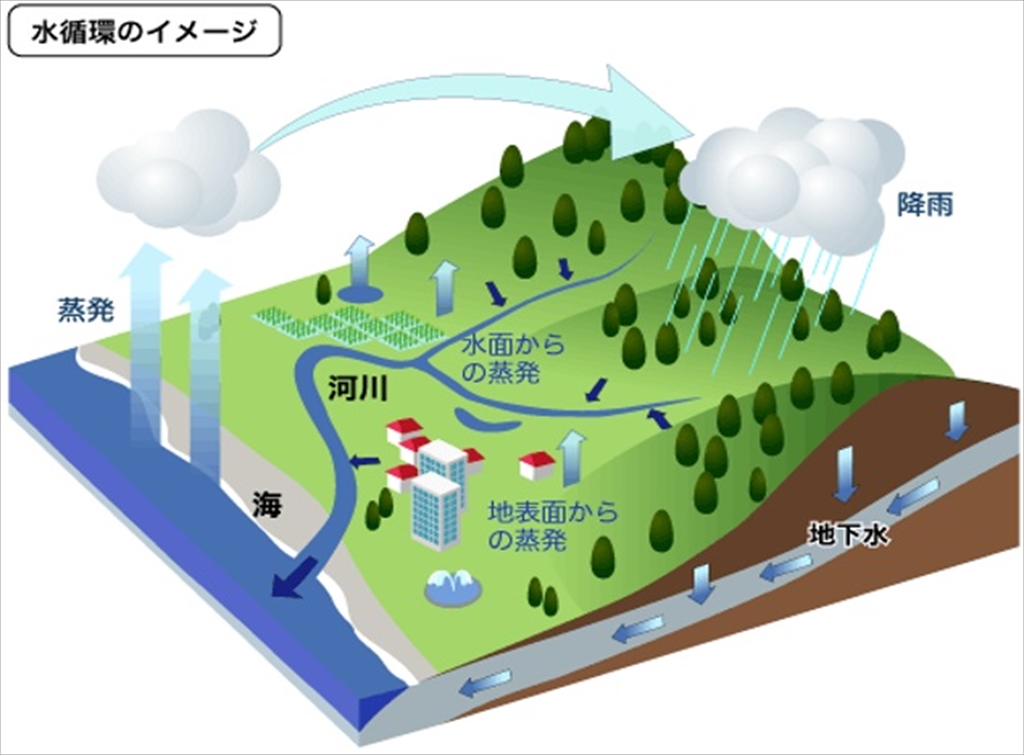

1コマ目の授業は、水と私たちの生活について考えるための授業。「すごろく」などのオリジナル教材を使って、雨が土壌に浸透したり、川を流れて海へ行ったり海から水蒸気へ、そして雲を経て雨になるという循環=「水が地球を旅している」ことを学習し、その旅の中に人の生活もあり、自然の循環の中で水を使用させてもらっていることを学ぶ。さらに「生活の中で汚れた水を流さない工夫や水を無駄にしないための工夫」が宿題として出され、2コマ目の水育講師の授業にバトンタッチされるという構成。

2コマ目は、水は森で育まれるというところからスタート。はじめに示されたのが、冒頭でも述べた「すべての森が、水を貯えたり、きれいにしたりすることができるわけではない」という事実。それはなにが違うからなのだろう? クイズ形式で二枚の森の画像を見ながら、どちらの森なら水を育むことができるかを考え、なぜそう思うかを答えていくそう。

今回は、メディア向けということなので、実際に答えなくてよかった(セーフ!)が、実際の授業では「木を切ればいい!」、「生き物をもってくる!」など、子どもたちからさまざまな意見が飛び交い、ディスカッションが行われる。「ミミズや昆虫だけじゃなくて、モグラが耕してくれている」など、クラスによってユニークな意見も飛び出すそうだ。田中さんによると、「子どもたちがみんな積極的に考えて発言するのがとてもうれしい」という。

そんな水を育むには日本国内の場合、約20年の歳月が必要だという。現在、われわれが消費している水は、約20年前の人々が自然を大切にしてくれたおかげ。しかし現在、水を育むことができない森もある。どんな森が水を育めるかはクイズ形式で確認したが、写真だけではなかなか実感できない。そこで、実験でその様子を再現してくれた。

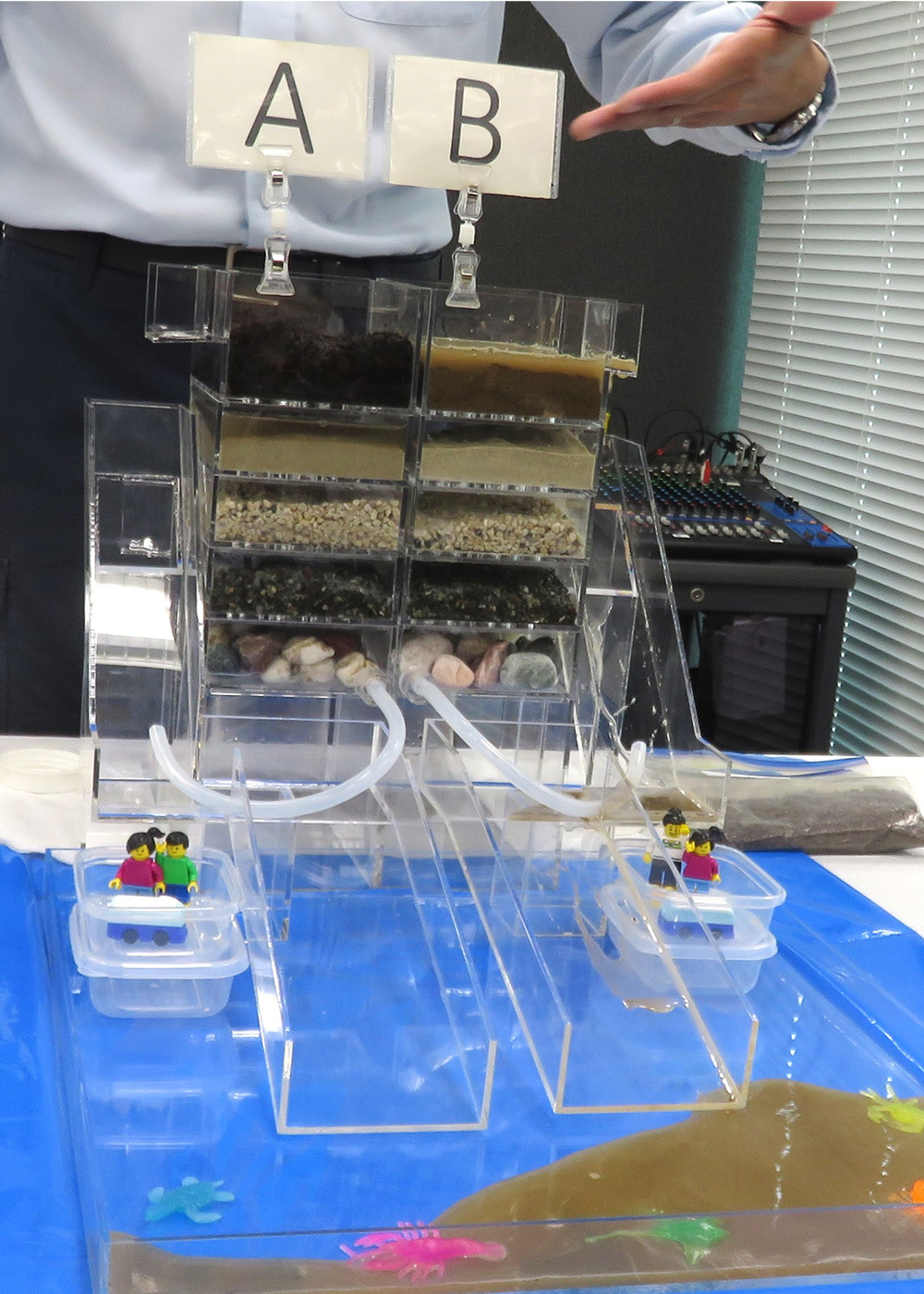

テーブルには、「A」「B」と書かれた2種類の土サンプルが置かれ、この土の違いが水を育てる森の違いにつながるという。土の違いから予想するため、「袋は開けないようにね」と説明しても、開けてニオイを確かめてしまう子どももいるそう。興味深く悩み考え、授業に取り組んでいるのが想像できる。 実験器は、何層かに分かれた穴あきパネルの一番上に「A」と「B」の土をいれ、その下のパネルには地層を再現した土や砂が敷かれている。実験器に雨の代わりに水を流し、どうなるのかを実験。森に降る雨は、多少の砂や土が混じっていることから、泥水を上部から投入した。最初はゆっくり小雨程度で、その後、一気に流し入れる。そう、大雨が降ったイメージだ。

「雨が降った」直後、そのうえに水が溜まっていた「B」の土は、その後も水を吸収することができず、泥水が実験器のサイドから流れ落ちてきた。これは降水が土壌に浸透することなく、山の斜面を流れ落ちたことを意味する。この近辺に民家があれば、洪水による被害を受けてしまうことになる。一方、「A」の湿気のあるふかふかの土は水をしっかり貯え、水は地層の下部へとゆっくり流れ落ちて行った。そして一番下からしみだしてきた水は透明に澄んでいた。地表の土の違いが、水を蓄え、育てられるかどうかに大きく影響することが一目瞭然だ。このように森に蓄えられた水が、約20年もかかってようやく天然水になることを学ぶと、改めて水の恵みへの感謝とともに、未来へ引き継がなければいけないと実感した。

出張授業は、担任の先生の他に水育講師にも授業をしてもらうことで楽しく深い学びにつながっている。と筆者が断言できるのは、実は数年前、筆者の子どもが在籍する小学校でもサントリーによる出張授業が開催されたことがあるからだ。本人は「水はプレゼント」という水育で配られるパンフレットを今でも大切に保管しているだけでなく、先ほど紹介した実験のことをよく覚えていた。大人にとっても、自分が住む地域の土壌に意識を向けるなど、水を育み、災害を防ぐための環境意識を高めるなど、学びの多い授業だと感じた。

「森と水の学校」20周年記念特別企画 「大人の『水育』体験」が開催

サントリー 天然水の森で行われる「森と水の学校」は国内4校+リモート校が開催され、小学3年生から6年生の子どもと保護者(リモート校は小学1年生から)が参加資格を持っている。

でも、、そんな「水育」を大人も受けてみたい! と思うのは、どうやら筆者や編集部のメンバーだけではなかったらしい。今回「森と水の学校」の20周年を記念した特別企画として「大人の『水育』体験」(リンク)が、白州校・奥大山校・北アルプス校・阿蘇校の4か所それぞれで、1回ずつ開催される。各回30名で、応募者多数の場合は抽選になる。応募できるのは、20周年ということで、20年前の小学生をイメージし、20代、30代限定だという。従来の内容にプラスして、大人向けということで、意見交換の場も準備中とのこと。水について改めて学べる場になりそうで、応募できる人がうらやましい!

TEXT:林ゆり

【こんな記事も読まれています】

ポピンズが手がける教育+保育「エデュケア」の現場を見学してみた

![[教育]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_education.svg)

![[テクノロジー]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_technology.svg)

![[カルチャー]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_culture.svg)

![[地域]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_region.svg)

![[食べること]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_food.svg)

![[環境]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_environment.svg)

![[くらし]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_life.svg)

![[イベント]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_event.svg)

![[いきもの]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_living-thing.svg)

![[トピックス]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_topics.svg)

![[インタビュー]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_interview.svg)

![[旅]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_journey.svg)