ノルウェー・オスロ「ノーベル平和センター」が戦後80年まで伝えてきた「平和をつくるには対話がカギ」【第6回】

夏はフィヨルド(入り江)がまぶしく、冬はオーロラが輝くノルウェー。今回はスカンジナビア航空でデンマークのコペンハーゲン空港まで12時間、さらに飛ぶこと2時間で到着する首都・オスロを、ライターの矢口あやはさんが訪れました。機内泊も含めて3泊5日の旅。でも、オスロのまちはコンパクトだから十分楽しめます。オスロはまるで未来都市のようでもあり、北欧らしいサステナブルなアイデアやかわいいデザインにあふれるまちであり……。幸福度ランキング上位国で見つけた、私たちの明日を豊かにする幸せのヒント。第6回目は戦後80年の節目に、ノーベル平和賞の歴代受賞者の功績などを展示する「ノーベル平和センター」で、平和について考えました。

「悲劇を伝え切りたい」特別展示「広島と対話」

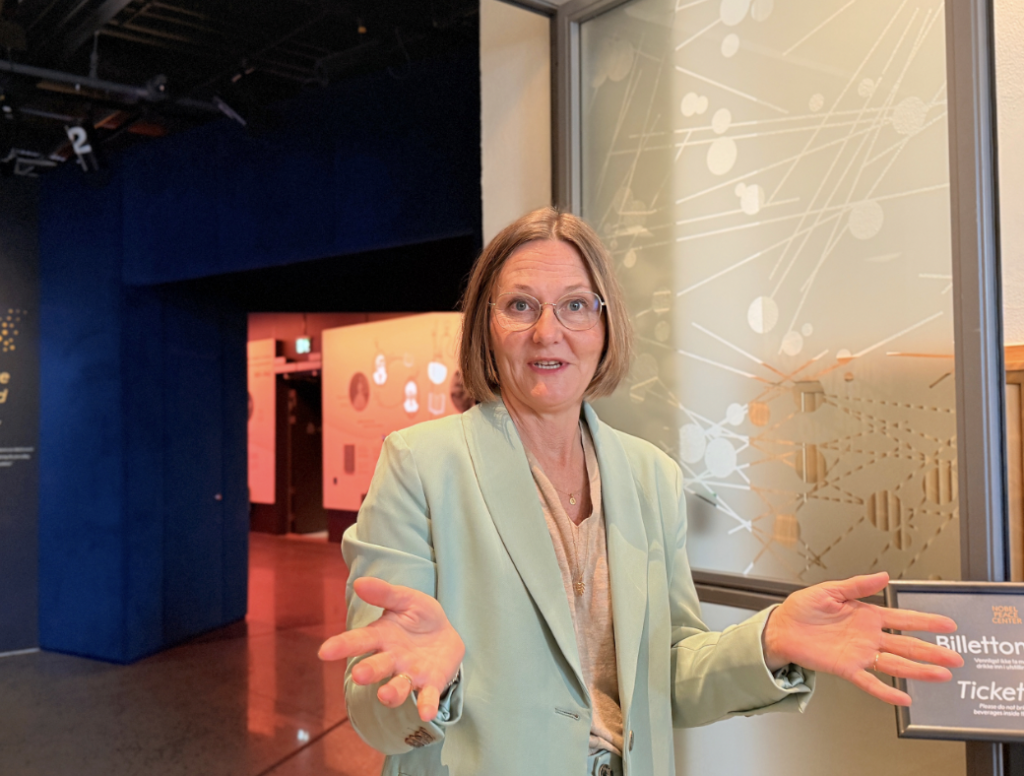

毎年 20 万人を超える来場者を迎える「ノーベル平和センター」を案内してくれたイングヴィル・ランボルさん

オスロでは、アジア人の姿をあまり見かけない。日本人にもほとんど会わない。と思いきや、オスロ市のど真ん中で、陽の光を浴びて堂々とはためく大きな日本人の垂れ幕を見た。

「“被団協”の皆さんには、授賞式でお目にかかりました。壇上の毅然とした姿からは、被害者というよりも、まるで闘士のような力強い印象を受けたんです。お年を召してもなお、核兵器は二度と使用されてはならないと世界に訴え続けてこられたことに胸を打たれました」

そう話すのは、「ノーベル平和センター」の情報責任者、イングヴィル・ランボルさん。同館では、2024年12月にノーベル平和賞を受賞した「日本原水爆被害者団体協議会(被団協)」にまつわる展示がおこなわれていた。

あまり知られていないが、ノーベル賞はスウェーデンで医学、物理学、化学、文学の4賞が授与されるのに対し、平和賞だけはオスロで授与されている。

その詳しい理由は明らかにされていない。ただ、創設者のアルフレッド・ノーベルは、ノルウェーが1890年代にスウェーデンから独立しようとした際、平和的で民主的な姿勢をとったことを大きく評価していたとの説がある。

授与式の会場となるオスロ市庁舎の大ホール。2階には歴代の王と王妃の肖像など数々の美術品も。無料で見学可能だ

館内では、特別展示「ヒロシマと対話」が行われていた。

1945年の破壊を記録した写真が展示され、一角の壁には「はだしのゲン」のアニメーションも投影されていた

フランスの写真家、アントワーヌ・ダガタ氏が撮影した被爆者の肖像写真

館内には、郊外学習で訪れたという中学生の一団も。食い入るように写真を見つめる生徒の姿があった。

「この展示をおこなうにあたり、見る人にショックを与えすぎず、かつ心に残る内容にするにはどうすればいいか。最後の一滴までこの悲劇を伝え切るためには何が必要かを真剣に考えました」(イングヴィルさん)

イラストや地図などの記録資料が並ぶ(左)/隈研吾氏のインスタレーション。広島産の杉による1000個の小作品が一人ひとりの被爆者を表す(右)

館内には、平和賞の受賞者の姿がモニターの中でまたたく美しい展示室がある。非核三原則でノーベル平和賞を受賞した佐藤栄作元首相の姿もあった

「いまの時代は国家間でも、私たちのまわりでも分断が進みつつあって、好きな人や親しい人の言葉にしか耳を貸さなくなりつつあります。その傾向はこれからますます強まるのかもしれません。でも、世界が平和であり続けるには“対話”こそがカギ。知らない相手の話にも真摯(しんし)に耳を傾けることが何よりも大切なのです」(イングヴィルさん)

ノーベル平和センターの前には、二人が腰かけるとスーッとお尻がすべってピタリと隣り合う“対話のベンチ”がある

ウクライナ人を受け入れるノルウェー人の気質

外に出ると、市役所前の広場でロシアに対する反戦デモがおこなわれていた。

ウクライナの国旗がはためく市役所前。ノルウェーはNATO加盟国だが「ロシアの脅威を常に感じる」と地元住民

「ノルウェーはなかなか外国人にビザを出さない国として有名なのですが、ウクライナ人から申請があった場合だけは別。翌日にはビザを発行して、受け入れを進めています」(現地在住のコーディネーター・大西ゆうさん)

ノルウェーの人は、話しかけてみるととてもやさしい。こちらの拙い英語も真剣に耳を傾けて、ゆっくりと返してくれる。「すべては対話から始まるんです」と微笑んだイングヴィルさんの顔を思い出す。

「英語といえば、ノルウェー人は4ヵ国語を学校で学ぶんですよ。母国語、英語、そしてスウェーデン語。あとはフィンランド語など、近隣国の言葉をいろいろと。だから、外国語を学ぶ人の気持ちがよくわかるんだと思います」(大西さん)

相手を思いやり、理解しようと努める力。それこそがノルウェー人のやさしさであり、彼らが築いてきた平和と幸せの源なのかもしれない。ノーベルさん、平和賞を授ける場所にこの国を選んだこと、まさに慧眼(けいがん)でした。

Photo & Text:矢口あやは

【こんな記事も読まれています】

体験してわかった、ドイツ「ライン川クルーズ」が世界の人びとを魅了し続ける理由

![[トピックス]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_topics.svg)

![[カルチャー]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_culture.svg)

![[旅]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_journey.svg)

![[地域]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_region.svg)

![[くらし]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_life.svg)

![[イベント]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_event.svg)

![[いきもの]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_living-thing.svg)

![[インタビュー]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_interview.svg)

![[環境]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_environment.svg)

![[食べること]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_food.svg)