牧師・奥田知志×マヒトゥ・ザ・ピーポー「戦争を生む3要素は“貧困、孤独、学びのなさ”」【後編】

戦争や紛争の引き金になっているのは、貧困や差別をはじめとする、さまざまな問題です。世界が争いへと向かわないために、まずはその根源にあるものと向き合い、何が起きているのかを考えることが大切です。牧師でNPO法人「抱樸(ほうぼく)」代表の奥田知志さんと、ロックバンド「GEZAN」のフロントマンで音楽家のマヒトゥ・ザ・ピーポーさんの対話から、現在の平和への課題を知り、未来のためにできることを考えます。

人と会うことで、記号や概念だったものに血肉が通う

奥田 僕が35年くらいホームレス支援をしてきたなかで、たとえば、これから「抱樸」に受け入れようという人と拘置所でアクリル板越しに面会したとき、「この人は、僕が経験していない人生を歩んできている。僕の人生でも、ひとつかふたつ何かのブロックが欠けていたら、あっち側に座っていてもおかしくなかった」と、つくずく思うんですよ。関西弁って面白くて、関西の人たちは「私」のことも「自分」って呼ぶけれど、「あなた」のことも「自分」って言うでしょう。この感覚がないと、相手を「違う」というひと言で全否定できてしまう。最終的には殺せちゃうんだと思うんですよね。

奥田 よくホームレスの人に「大変でしたね」と言って、「お前に俺の何がわかるんだ」と怒られましたけど、共感は難しくても想像することはできる。「このピストルの弾が当たったら痛いよな」っていう、当たり前の想像ができない限り、原理原則的に「平和とは何か」って考えても、戦争を止めるのは難しいと思いますね。

マヒト 「Black Lives Matter」にしても、黒人の友だちができると、それに対する感情がまったく違うものになる。人と会うことで、それまで記号や概念でしかなかったものに実像がともなって血肉が通う。明治神宮外苑の樹木を何本切る、と会議室で話し合われた内容をSNSなどで見て、それはダメだろと反対するのではなく、わかりやすく言えば、木が切られる痛みを感じる。100年生きてきた木が切られると想像することでさえ、その木に触れればぜんぜん違うものになりますよね。

マヒト 自分は音楽をやっていて、そもそもヒトラーが自分の声を広く届けるためにつくったサウンドシステムやスピーカーのような道具をつかってメッセージを叫んでいる。それ自体、矛盾をはらんでいるし、暴力的な可能性も秘めているけど、音楽や表現を通して、記号や概念となっていたものに営みがあることや、血が流れていることを喚起させられると期待している部分はあるかな。

奥田 すごくわかりますね。日常だけだと埋没してほとんど動かないものが、ライブだったり、礼拝だったりだとまた違うものになる。そういうふうに、リアルだけれど非日常みたいな世界がいま、足りないんでしょうね。リアルになるとみんなあきらめてしまうし。

マヒト 中野サンプラザでの『あのち』の公演も、劇中に一人ひとりのドキュメントを混ぜ込んでいましたが、最後のアンコールだけは客席の電気をつけて、服装もバラバラで好きな色を着て出てライブを、日常に溶かそうというテーマがあった。誰もがみんなファンタジーと現実の間を行き来して揺らいでいて、現実では毎日同じ電車に乗って会社に行き、そこには嫌な人もいるかもしれないし、戦わなければいけないときもある。そんななかでそれぞれが、神様や光や詩となるものを見つけて、自分を守っていたりする。

奥田 ファンタジーと現実を私なりに言い換えると、つながりということと、ひとりということの両義性にも通じるものがあるのかなと思います。信仰もライブもある意味みんながつながっている状態で、そこが安心感になって、ぜんぜん知らない人とひとつになれたりする。それは何のためかというと、祭りはいずれ終わるわけで、誰かとつながるということは、もうひとつ、ひとりになれるということの担保でないといけない。日常と非日常がひとつであるように、ひとりであることと、ともにいるということは、ひとつなんですよね。

マヒト 自分としては現実を、戦いという言葉でなく、ただ普通に生きていられる暮らしというものに戻すために、音楽の範疇(はんちゅう)ですべての活動をしていると思っています。よく「音楽に戦争反対とか政治を持ち込むな」とか言う人もいるけど、そこには何の境目もない。だって戦争が起きれば、音楽なんて鳴らせない日常がくる。こんな自分みたいなやつだって居ていいんだよ、と歌ったりする場もなくなる。コロナ禍の初期も明らかにそういう状態だったと思うし。自分自身の表現を守るために「NO WAR」という活動をすることは、もう音楽活動の一貫なんですね。戦争という問題において、当事者としてそのことから逃れられる人がいるのかと考えると、戦争や政治を特別な話にするべきではないんですよね。

奥田 私は戦争を可能にする要素は3つあると考えています。ひとつ目は単純に貧しさですよ。食えないから戦場に行く。ふたつ目が寂しさだと思う。自分の居場所や、役に立って褒められる場所、存在を肯定してくれる場所がないから、君こそが日本を救う英雄なんだと言われたら、うかうかとついて行く。3つ目は、若者たちと出会っていて思うのは、学びのなさですね。学んでいなくて言葉で表現できないという限界を抱えている人たちは、自分に対しても暴力的にならざるを得ない。悲しさや苦しみを、言葉で表現できない、伝えられない、聞いてもらえないから、相手に対しても暴力的になる。

奥田 僕はせっせとこの3つと戦おうと思っています。眼の前で貧しい状態で食えないのをなんとかしないといけない。抱樸で一生懸命ボランティアをしている人たちのように、戦争に行かなくてもヤクザにならなくても、ありがとうとみんなに言ってもらって、今日も生きていてよかったね、となるのが人間なんです。最後の学びの問題は大きくて、自分の悲しみや辛さを表現できる力を持っていないというのは、勉強しているとか大学に行っているとかいう単純なことではなくて、肝心要のことを学べていないからなんですよね。それが学べるのは、ひょっとしたら学校ではなくて、ライブステージや教会のようなところかもしれませんね。

マヒト 独立研究者の森田真生(まさお)さんが、「現状で大きく世の中が変わっていなくても、数%何かが変わったり、気づいたりした人がいれば、それが予兆となって何十年後かに変わる可能性がある」と話しています。震災でもコロナでも世の中は変わらなかったという挫折感や絶望感へのカウンターとして、そういう思考を取り入れて、自分の心の守り方を成長させるというのも大事で。そのために、知性というのがあるんじゃないかなと。自分の心とどう付き合い、いたわっていけるかという構図は、そのまま外へと開かれていく。家庭や友だち関係や、身近なところにも戦争状態ってたくさんある。それをどう解体して溶かしていくか、その手がかりにもなり得ると思いますね。

PROFILE

奥田知志 Tomoshi Okuda

1963年生まれ。1990年、福岡県北九州市の「東八幡キリスト教会」に牧師として赴任。学生時代からホームレス支援に携わり、生活困窮者への伴走型支援を行うNPO法人「抱樸」を設立。活動の一環として福祉と共生の拠点を作る「希望のまちプロジェクト」を実施中。絵本の著書に『すべては神様が創られた』がある。

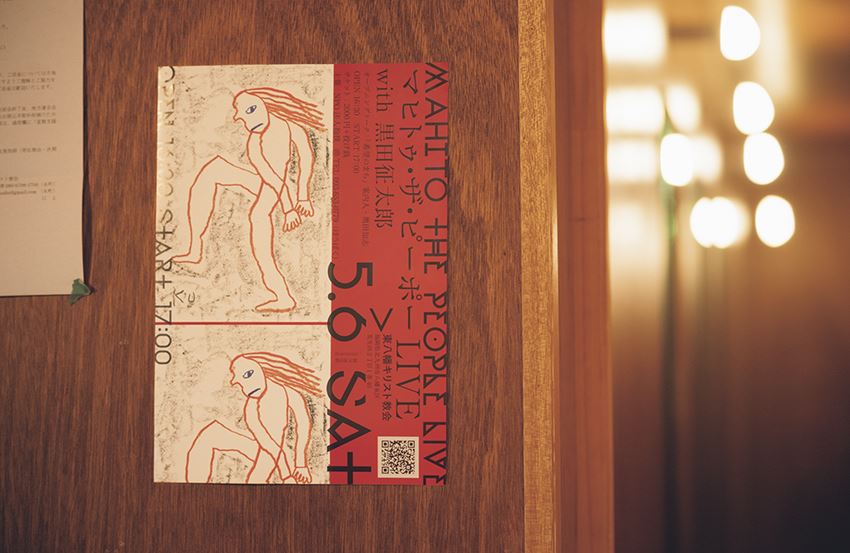

マヒトゥ・ザ・ピーポー

1989年生まれ。2009年、オルタナティブロックバンド「GEZAN」を結成。最新作に23年、自身のレーベル「十三月」からリリースした、GEZAN with MillionWish Collectiveでのアルバム『あのち』がある。荒井良二が絵を担当した原作絵本『みんなたいぽ』も発売中。初めて監督・脚本を務めた映画『i ai』も。

●情報は、FRaU2023年8月号発売時点のものです。

Photo:Tomohide Tani Text & Edit:Asuka Ochi Composition:林愛子

![[トピックス]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_topics.svg)

![[人権]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_human-rights.svg)

![[カルチャー]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_culture.svg)

![[くらし]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_life.svg)

![[地域]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_region.svg)

![[テクノロジー]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_technology.svg)

![[イベント]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_event.svg)

![[環境]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_environment.svg)

![[旅]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_journey.svg)