クレヨンハウス・落合恵子さんが選んだ、いま読みたい「平和のための本」20【中編】

いまも、この地球上で戦争が続き、命を脅かされている人びとが大勢います。平和を求める心を持ち続けるために、まずは本を読んで知り、考えてみませんか。長年、未来をよりよくする社会への働きかけをしてきた「クレヨンハウス」主宰者で作家の落合恵子さんが、いま読みたい20冊を選んでくれました。落合さんの言葉で紹介していきます。

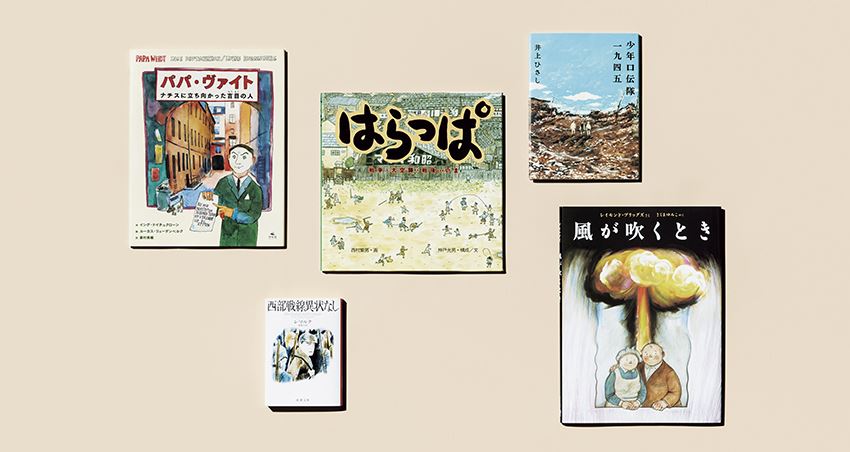

受け継ぐべき戦争の記憶

原爆被害に遭いながら懸命に生きた少年たち

『少年口伝隊 一九四五』

何か起きるたび、いま、ここに井上ひさしさんがおられたら、と考える。そんな井上さんの朗読劇を絵本にした1冊。戦争中の広島にいながらも、市民は予想できるはずがなかった。このまちに、この村に、自分たちに何が起きるかを。そして、原爆投下。被爆した少年たちは、新聞の代わりに口伝でニュースを伝える役目を負い、懸命に生きようとする。自分たちがやらねばだれがやる? しかしそれからしばらくは元気だった彼らもやがて、災害と原爆症で……。『少年口伝隊 一九四五』井上ひさし・著 ヒラノトシユキ・絵(講談社/2013年)

核に蝕まれていく普通の夫婦の暮らし

『風が吹くとき』

1982年にイギリスで出版された世界的ベストセラー絵本を、1998年に新訳で復刻。漫画のコマ割りの手法をつかって、核戦争の恐ろしさをリアルに伝える。登場するのはイギリスの郊外で平和に暮らす老夫婦。当局が言うことをそのまま信じ、流れるニュースもそのまま受け入れている姿は、誰かに似ていないか? 21世紀のいまも、核の脅威は終わっていない。2023年5月に開催されたG7広島サミットのテーマは「核なき世界」だったのに。嗚呼! 『風が吹くとき』レイモンド・ブリッグズ・作 さくまゆみこ・訳(あすなろ書房/1998年)

はらっぱが見てきた60年間のできごと

『はらっぱ 戦争・大空襲・戦後…いま』

東京のとあるまちの端っこに、ぽっかりできたはらっぱ。その小さなはらっぱの、1934年から現代までの移り変わりを描く。かつてはらっぱでは、子どもたちが走りまわり、大人たちものんびりと将棋などをさしていた。やがて、はらっぱは戦場に向かう若者を見送る場に。私も街なかのはらっぱで遊んだひとりだ。戦場から生きて帰ってくることができたのは何人? 何割、何%という無機的な数字では、人の命は決してはかれない。はかってはならない。『はらっぱ 戦争・大空襲・戦後…いま』西村繁男・画 神戸光男・構成/文(童心社/1997年)

自己の体験をもとに兵士の葛藤を描く長編

『西部戦線異状なし』

戦場では、誠実で有能で愛情深い人間が弾に当たって死んだとしても、軍司令部はただ、次のように報告するに違いない。「西部戦線異状なし、報告すべき件なし」と。ドイツ軍の志願兵である主人公の心情や、戦場での日常、戦闘のようすが生々しく書かれた反戦小説。こちらを原作としたルイス・マイルストン監督による映画はアカデミー賞を受賞し、広く知られている。私はいつ観たのかもう思い出せないが、この映画を観た世代もいまは減っている。『西部戦線異状なし』レマルク・著 秦豊吉・訳(新潮社/1955年)

ホロコーストの生存者による実話

『パパ・ヴァイト ナチスに立ち向かった盲目の人』

ヒットラー政権のもとで暮らすひとりのドイツ人男性、オットー・ヴァイト。ナチスの政策や主義に抗(あらが)い、ユダヤ人の障がいのある人たちを救った。彼自身も、目が不自由だった。だから、だけではないだろう。何かが彼を立ち上がらせたのに違いない。あの時代に、あえて他者を守ることを選択した人がいた。その事実を、私たちは丸ごと受け入れたい。心からの敬意と、ありったけの共感を持って。そして自分に聞くのだ。私だったら、どうするか、と。『パパ・ヴァイト ナチスに立ち向かった盲目の人』インゲ・ドイチュクローン・作 ルーカス・リューゲンベルク・絵 藤村美織・訳(汐文社/2015年)

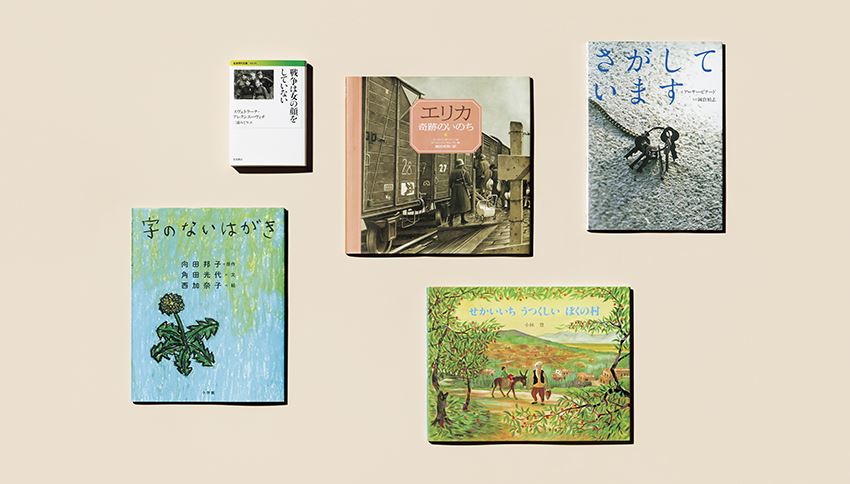

消えた命について遺されたモノが語る

『さがしています』

広島平和記念資料館の展示物から選んだ14点を撮影した写真に、詩人アーサー・ビナードさんが言葉を添えた。原爆が広島に落ちた時間を示した時計とか、中身が炭と化した弁当箱とか……。あの日、あのとき、あの瞬間のそれぞれのモノは語る。持ち主の、あまりにも長い不在のときを超えて。ここにも核兵器がもたらした、想像を絶する酸鼻な世界が。あの焼け焦げた時計の持ち主も、あの弁当を頰張るはずだった誰かも、証言はできない。語るのは、モノだけ。『さがしています』アーサー・ビナード・作 岡倉禎志・写真(童心社/2012年)

かけがえのない日常が奪われるということ

『せかいいちうつくしいぼくの村』

季節ごとの花が咲き乱れる、アフガニスタンの小さな村。夏になると、村の少年ヤモは父さんと一緒にまちに行く。収穫したばかりのみずみずしいサクランボやスモモをロバの背にのせて、売りにいくのだ。子どもだって、自分にできることをちゃんとやっている。丁寧に誠実に季節とともに「暮らす」ことの豊かさ。かけがえのなさ。なんと美しい絵本なのだろう。しかし、最後の言葉が心に刺さる。「この村は戦争で破壊され今はない」。これが戦争の現実である。『せかいいちうつくしいぼくの村』小林豊・作/絵(ポプラ社/1995年)

生きることの尊さが心を揺さぶる物語

『エリカ 奇跡のいのち』

ドイツで大戦を生き延びたひとりのユダヤ人女性がいた。当時、彼女は自分の身に起きていることが何なのか知るよしもない乳幼児で、母親の腕に抱かれて、ぎゅうぎゅう詰めの列車の中にいた。母親は悟った。このまま行っても命は助かるまい。列車は強制収容所に向かっているのだから。自らは「死」を受け入れざるを得ない限られた時間のなかで、決意をしたのだ。列車の窓から、この子を外に投げよう……。そして投げられた子の命は明日につながっていく。『エリカ 奇跡のいのち』ルース・バンダー・ジー・文 ロベルト・インノチェンティ・絵 柳田邦男・訳(講談社/2004年)

ソ連従軍女性たちから聞き取った戦争の真実

『戦争は女の顔をしていない』

2015年にノーベル文学賞を受賞した著者が手がけたノンフィクション。「あの日々」と「あの日から」、そして「いま」との間に、溝は崖は壁はないか。重い口をようやく開く、先の戦争で従軍した女性たち。それらの言葉と沈黙、そしてその間にあるものをひとつも聞き逃すまいとする著者の姿勢と、書いていくことへの思想。私も聞きたい。「あの日々」は過去になったのですか。「いま」と「これから」へ、1本につながった道となっているのですか? と。『戦争は女の顔をしていない』 スヴェトラーナ・アレクシエ―ヴィチ・著 三浦みどり・訳(岩波書店/2016年)

家族の絆と戦争の切なさを描く

『字のないはがき』

太平洋戦争中のこと。一家の最年少の妹が疎開をするときに、おとうさんは宛名を書いたたくさんのはがきを渡し、元気だったら〇を描いて出すようにと伝える。まだ文字が書けないから。最初のうちこそ〇を描いたはがきが届くのだが、大きな〇はやがて小さな〇となり、最後には〇が×となって……。向田邦子さんのエッセイが、角田光代さんと西加奈子さんという最強のコンビで絵本に。いつもは厳しい父親の姿がなんと切ないことか。『字のないはがき』向田邦子・原作 角田光代・文 西加奈子・絵(小学館/2019年)

クレヨンハウス■絵本・木のおもちゃ、オーガニックの専門店。安心な食、環境に負荷をかけすぎない暮らし、子どもたちの未来をよりよくする社会への働きかけ、人間の尊厳を守り、多様性を尊重することをテーマに営む。吉祥寺店にはレストラン併設。大阪店もあり、オンラインストアも運営。/クレヨンハウス吉祥寺店 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-15-6

●情報は、FRaU2023年8月号発売時点のものです。

Photo:Toru Oshima Text:Keiko Ochiai Edit:Shiori Fujii Composition:林愛子

【こんな記事も読まれています】

軍を廃止し、国民幸福度を高めたコスタリカから、いま日本が学ぶべきこと

![[トピックス]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_topics.svg)

![[人権]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_human-rights.svg)

![[カルチャー]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_culture.svg)

![[イベント]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_event.svg)

![[旅]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_journey.svg)

![[地域]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_region.svg)

![[環境]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_environment.svg)

![[くらし]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_life.svg)

![[食べること]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_food.svg)