パパの育休取得は当たり前! オスロの巨大図書館で見えたノルウェー人の“仕事観”

夏はフィヨルド(入り江)がまぶしく、冬はオーロラが輝くノルウェー。スカンジナビア航空でデンマークのコペンハーゲン空港まで12時間、さらに飛ぶこと2時間で到着する首都・オスロを、ライターの矢口あやはさんが訪れました。機内泊も含めて3泊5日の旅。でも、オスロのまちはコンパクトだから十分楽しめます。オスロはまるで未来都市のようでもあり、北欧らしいサステナブルなアイデアやかわいいデザインにあふれるまちであり……。幸福度ランキング上位国で見つけた、私たちの明日を豊かにする幸せのヒント。第7回目は、市民図書館を通して見た、日本とはだいぶ違うオスロの人びとの仕事観を垣間(かいま)見ました。

図書館「ダイクマン」なら市民の日常がうかがえる

旅先では観光地だけじゃなくて地元の暮らしも見てみたい。そんなときはスーパーへ……というのが定石だけど、オスロの場合は「ダイクマン」に行くのも楽しい。

本や音楽、映画など約50万点を所蔵する、大きな市民図書館だ。6階建てのフロアには読書スペース、カフェ、会議室、3Dプリンターなどのワークショップ用ラボ、キッズスペースなどがある。

コンクリートと木、曲線と直線、ガラスと本。すべてが絶妙に調和する建築が美しい

1階にはギフトショップやカフェがある

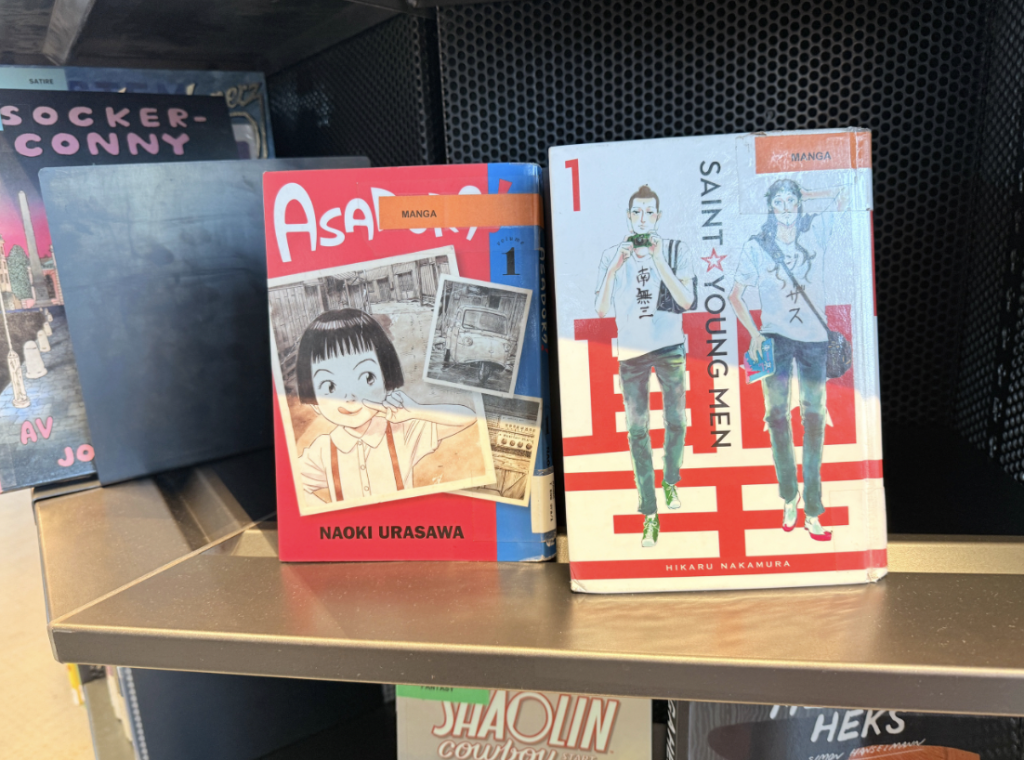

日本のマンガコーナーも。ボロボロになるまで読みこまれていた

一気に6階まで上がってみると、見晴らしのいい空間でノートやパソコンを広げる真剣な表情の若者の姿があった。

「ノルウェーの学生はみんな必死で勉強するんです」と現地ガイドのチェルナス・克美さん。

「18歳になったら家を出て一人暮らしを始めるのがふつう。親からの仕送りはありません。だから、みんなアルバイトなどをして生活費を稼ぎながら大学で学び、卒業後は社会の即戦力となることを目指すんです。それが経済的に自立するための最短ルートですから」

6階の広々としたスペースで作業に打ち込む若い人たち

就活時期になってはじめて職業を真剣に考える人も多い日本とはずいぶん違うカルチャーだ。

「親子であっても、金の切れ目が縁の切れ目。自立後の子どもたちは親の老後の面倒は見ません。介護のことで悩んだりもしません。それは行政の役割なんです。福祉が充実しているから、子どもの負担はほとんどありません」(チェルナスさん)

一見ドライに聞こえるが、互いに依存しない関係性が結果的によい親子関係生むのかもしれない。キッズスペースでは、平日にもかかわらず育児に励むパパの姿が多い。育休をとるのが当たり前の社会だ。

「クオーター制」が女性の社会進出を劇的に進めた

ノルウェーでは、父か母が39週間の育休を取得でき、父親のみが取得可能な育休(パパ・クオータ)も別途6週間つく。働き方でも、北欧の男女平等は有名だ。これほど定着している理由は何だろう?

「働き方に関していえば、大きいのは『クオーター制』の導入です。2003年、ノルウェーは世界で初めて、上場企業の取締役会で女性を40%以上登用する制度を法律化しました。その結果、女性の社会進出が劇的に進んだんです」(前出・大西さん)

オスロ市長も女性だ(アンネ・リンボーさん)

もともと国の人口が乏しく、働き手の少なかったノルウェーでは男女差別をしている場合ではなかったのだろうとチェルナスさんは指摘する。

「全員で力を合わせ、能力を思いっきり発揮しながら暮らしていかないと、そもそも国が成り立たない状態だったのです。いまでこそノルウェーは産油国として豊かになりましたが、男女ともに自分の才能を最大限に発揮すべきという思想は変わりません。だから女性たちも役職につき、男性と対等な立場で働いているケースが多いのです」

今回の旅では、自信にあふれ、自由で骨太な女性リーダーたちに多く出会った。帰国して、ふとヘリーハンセンで学んだことわざを思い出す。「悪い天気はない、そこには悪い服があるだけ」。誰かに幸せにしてもらうのではなく、自分の幸せは自分でつくる。そのためには対話を重ね、自分らしくパワーを持て。そう教わったような旅だった。

Photo & Text:矢口あやは

【こんな記事も読まれています】

ノルウェー 森の中の美しい工場「ザ・プラス」が実践する“未来の働き方”【第5回】

![[くらし]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_life.svg)

![[カルチャー]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_culture.svg)

![[地域]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_region.svg)

![[旅]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_journey.svg)

![[イベント]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_event.svg)

![[いきもの]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_living-thing.svg)

![[トピックス]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_topics.svg)

![[インタビュー]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_interview.svg)

![[環境]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_environment.svg)

![[食べること]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_food.svg)