ドイツのサステナブルな街をめぐる① 2000年の歴史が息づく「マインツ」を歩く

ヨーロッパは各地に有名な歴史的名所がありますが、ドイツも例外ではありません。中世の統治者一族やはるか昔の帝国を物語る城などが数多くあり、メルヘンチックな木組みの家など、ドイツ史をおもちゃ箱に詰め込んだような歴史的建造物が密集しています。幾多の修復をへてきた建造物は、現代に伝わる文化遺産として訪れる人々を魅了します。環境先進国であり、SDGs達成度ランキング2023で世界4位にランクインしているドイツ。トラベルライターの鈴木博美さんが、ドイツのサステナブルやSDGsをレポートします。今回の舞台はフランクフルト空港からほど近い、ドイツの玄関口・マインツ。周辺の小さな街も訪ねます。

さまざまな様式が混在したドイツを代表する大聖堂

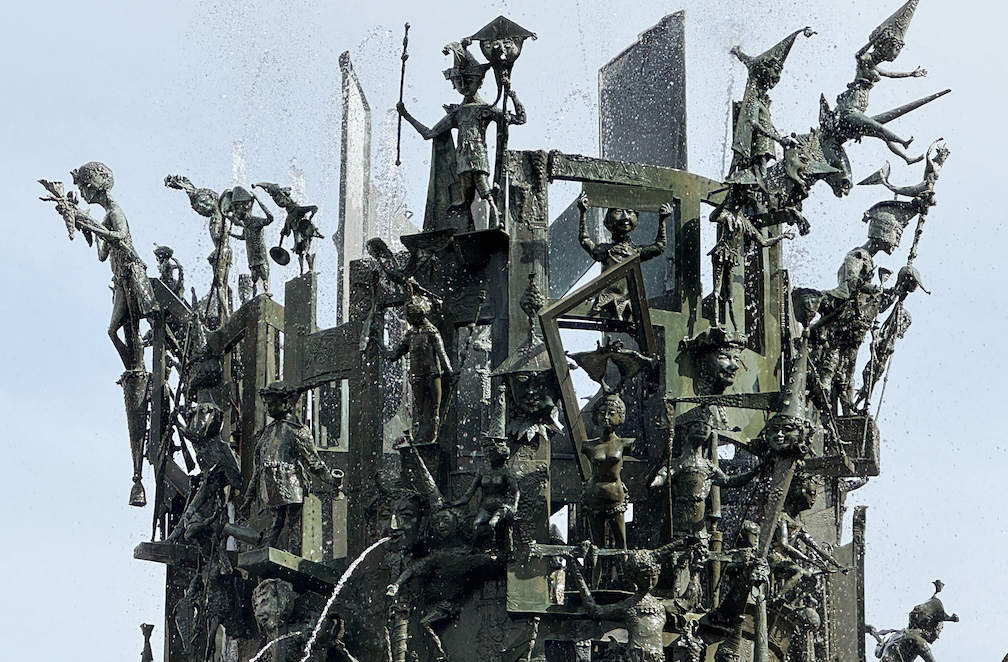

フランクフルトから電車で約40分、ライン川とマイン川の合流地点に位置するマインツ。古くから重要な交易拠点であり、8世紀には「ドイツ人の使徒」と呼ばれるボニファティウスが司教に就任したこともあって、同国でもっとも重要な宗教都市として栄えた。その名残りはカトリック教徒の祝祭「ファスナハト(カーニバル)」の開催地であることからもうかがえる。日本での知名度は高くないが、大聖堂に博物館、そして木組みの家並みまで、魅力がコンパクトに詰まっており、徒歩で楽しめるのも魅力だ。

マインツのシンボルのひとつ、ファストナハトの噴水(Fastnachtsbrunnen)

ドイツの街並みは、「絵本のような」と形容されることが多い。その理由のひとつが「木組みの家」の存在。木材で家の骨格をつくり、粘土層の土や木板などでその隙間を埋めた壁からなる、中世以来の伝統的建造物だ。見た目がかわいいのはもちろん、天然素材をつかっているのもポイント。土壁は日本の漆喰壁と同じく、呼吸するように湿度を調整し、快適な居住空間をつくり出す。サステナブルな観点からも注目される建築様式なのだ。木組みの家はドイツ各地にあるが、その多くは戦火を逃れた歴史的建造物として、大切に保全されている。

「ドイツ三大大聖堂」に数えられるマインツ大聖堂。正式名称はザンクト・マルティン大聖堂で、巨大な赤砂岩の大聖堂は何世紀にもわたって拡張されてきた。6 本の塔がそびえ、最も高い塔は80mの高さまで空に向かって伸びる。建設から1000年が経過したいまもなお、圧倒的な力強さと荘厳さを誇っている。長い年月の間に修復が繰り返され、主体のロマネスク様式の構造に加え、ゴシック様式の礼拝堂と鐘楼、バロック様式の屋根など、時代ごとに追加された建築様式が見られるのもいい。

マルクト広場の地産地消

大聖堂前のマルクト広場では、火・金・土曜日の午前 7 時~午後 2 時にファーマーズマーケットが開催され、地元客でにぎわっている。カラフルな市場では、地元産の生鮮食品やソーセージ、パン、ハチミツやワインなどが売られており、マインツならではのお土産を見つけるにも絶好の場所。また、明るくオープンな地元の人々とコミュニケーションがとれる機会でもある。

訪れたときは、ドイツの春野菜の代表シュパーゲル(ホワイトアスパラガス)のシーズン真っ盛り。屋台のスタンドに貫禄十分に並んでいた。ドイツ料理店に行けば、ホワイトアスパラガスは茹でたもの、スープ、サラダなどいろいろなスタイルで楽しめる。春にドイツを訪れたらぜひ、ドイツ人にとっても特別な、この時期だけのホワイトアスパラガスを味わってほしい。

シャガールのステンドグラス

マインツの山の手に立つ聖シュテファン教会には、堂内を青い光で満たす、シャガールが描いた素敵なステンドグラスが残されている。聖シュテファン教会は、マインツ大聖堂を創建したウィリギス大司教によって、990年に市内でいちばん高い場所につくられた。第二次世界大戦で破壊され再建された1973 年の春、同教会は、「愛の画家」と呼ばれ、敬虔(けいけん)なユダヤ教徒としても知られるロシア人芸術家、マルク・シャガール (1887-1985) に教会窓の装飾を依頼し続けたという。85歳を超えたシャガールは、生涯最後の作品として教会前方9枚のステンドグラスを完成させた。

このステンドグラスには、キリスト教のさまざまなエピソードが描かれている。グラスは教会内を深い青色に染め、まるで水中を漂っているかのような神秘的な雰囲気を醸し出す。

シャガールは敬虔なユダヤ教徒。そんな彼が、ドイツのキリスト教教会の依頼を受けたとは驚きだ。教会のステンドグラスには、ユダヤ教とキリスト教、国や民族や宗教や政治などあらゆる立場を超えた、人類共通のユニバーサルな平和の祈りが込められているようだ。

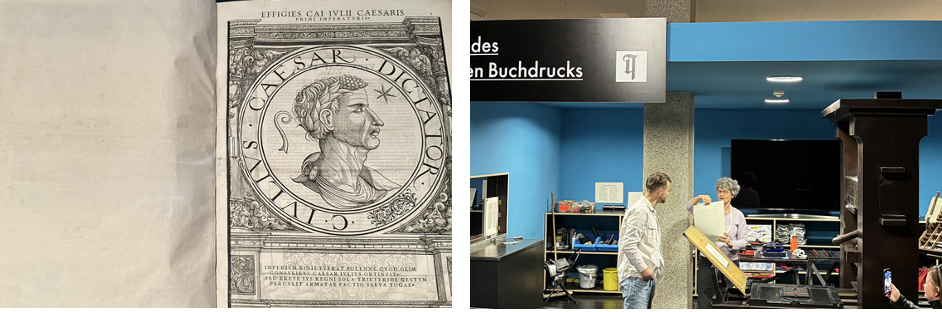

世界で初めて印刷機がつくられたメディア都市

大聖堂の近くにあるグーテンベルク博物館は、活版印刷発明者でメディア革命を引き起こしたヨハネス・グーテンベルクの生誕500年を記念して1900年に創設された。世界でもっとも古い印刷博物館のひとつで、楔形文字から現代活版印刷、手書きから印刷まで、4000年にわたる書籍、印刷、文字文化を巡る旅へと誘(いざな)う。

館内には、世界で最初に印刷されたラテン語の「グーテンベルク聖書」が展示されている。それまでは書物の複製を手作業の筆者に頼っていたのだから、グーテンベルクが発明した活版印刷は、中世ヨーロッパの3大発明のひとつに数えられるほどだった。同博物館には世界で最初に印刷された本もあり、これを観られることは、かなり貴重。展示室では、中国、韓国、日本など、他国の印刷技術なども紹介されており、印刷の歴史を学べる。15世紀当時の印刷技術を再現した印刷実演もおこなわれていて、当時の印刷のようすを知れる。

桜の園に立ち並ぶ木組みの家

中心部の一角、石畳通りの両側に、木組みの家が建ち並んでいる。キルシュガルテン(桜の園)と呼ばれるこの一角は、14~18 世紀に建てられた木組みの家々が第二次世界大戦の戦火を免れ、生き続けてきた場所だ。美しい彫刻が施された古い木製玄関ドア、ファサードのパン職人ギルドの紋章などは、長い時間をかけて築かれた社会や居住の例証といえる。おとぎの国に来たような空間に身を置くだけで、タイムスリップしたかのような気分になる。愛らしい家の1階には、カフェやレストラン、ローカルアーティストによるギャラリーやブティックなどが入居し、散策するだけでも十分に楽しい。

ドイツは大都市も小さな街も、それぞれ個性的で独自の魅力を持っている。その数だけ美しい景観があり、伝統文化があり、考え方がある。フランクフルトを訪れる機会があれば、ぜひマインツにも足を運んでみてほしい。

Text:鈴木博美 Composition:萩原はるな 取材協力:ドイツ観光局 #gtm2024

【こんな記事も読まれています】

「富士山ド〜ンッ!」三ツ峠山で絶景を眺めながら考えた「この大自然を守るために」

![[カルチャー]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_culture.svg)

![[地域]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_region.svg)

![[旅]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_journey.svg)

![[トピックス]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_topics.svg)

![[イベント]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_event.svg)

![[環境]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_environment.svg)

![[くらし]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_life.svg)

![[食べること]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_food.svg)