クレヨンハウス落合恵子さんが選書!いま読みたい「平和のための本」20選【後編】

今も世界のどこかで戦争が行われ、平和を脅かされている人々がいることを忘れてはなりません。平和を求める心を持ち続けるために、まずは本を読んで知り、考えることから始めましょう。長年、未来をよりよくする社会への働きかけをしてきた〈クレヨンハウス〉を主宰する作家の落合恵子さんが選んだ20冊の本を、落合さんの言葉で紹介します。

平和をつくるために知るべきこと、私たちにできること

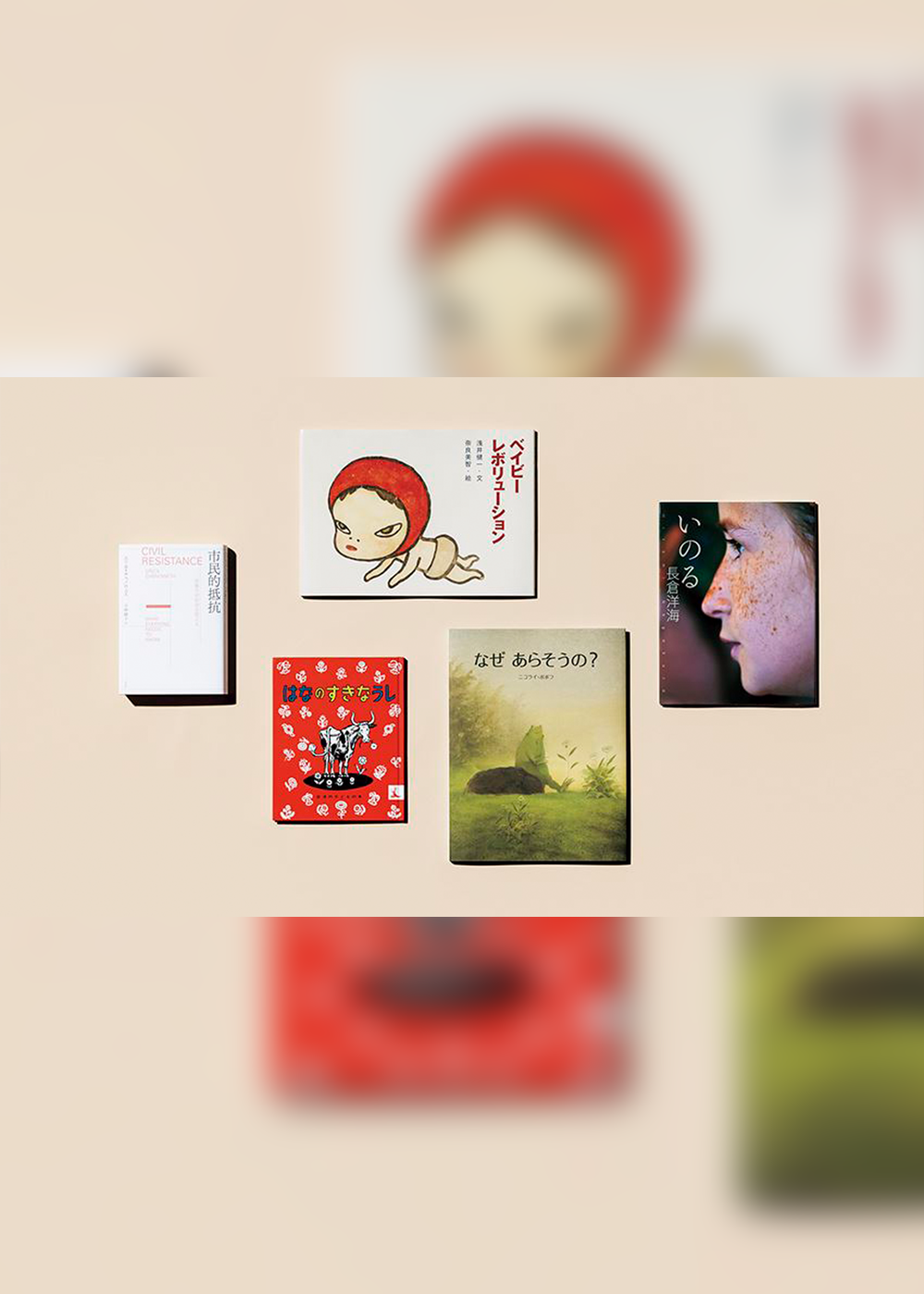

世界中の人々が祈る姿とその理由

『いのる』

多くの日本人には、祈るという習慣がない……。そう言う人がいる。そうだろうか。そうたびたびではないけれど、私には気がつくと祈っている瞬間がある。この写真絵本の著者は紛争地を精力的に取材し、「世界を旅して、生と死の現場に立ち合った。そして、数多くのいのりに出会った」と話す。深く、静謐で、この上なく人として誠実な写真集である。毎日、1日の始めに私はここから飛び立つ。そして1日の終わりに、私はここに帰ってくる。『いのる』長倉洋海・写真/文(アリス館/2016年)

争うことの愚かさを改めて考えたくなる

『なぜ あらそうの?』

原題は「WHY?」。かえるが花の香りを気持ちよくかいでいたら、突然そこに現れたネズミがその花を奪っていく。「どうして? なぜだよ、why?」と、花を奪われた側のかえるたちが集まって、ネズミに飛びかかり……。すると、ネズミたちはネズミたちで報復の攻撃を。どんどん激化していく争い。後に残るのは虚ろな焼け野原だけなのに、どうして繰り返すの? 文字がないことで、言葉をなくして争うことの不毛さもまた伝わってくる。『なぜ あらそうの?』ニコライ・ポポフ・作(BL出版/2000年)

“我に返って”平和への扉を開こう

『ベイビーレボリューション』

クレヨンハウス編集部の若い女性編集者が、「これ、絵本にしたいのですが、企画書を見てください」と、私のデスクにやってきた。ロッカーの浅井健一さんの歌の詞とCDが添えられていた。ポップで、心弾む反戦・平和の絵本を作りたいね、と先日の会議で話し合ったばかりだった。その答えがこれ。歌詞を繰り返し読み、CDを繰り返し聴いた。絵は? 「奈良美智さんに」。お2人が了解してくださったらOKと私は答え、こうして、この絵本ができた。『ベイビーレボリューション』浅井健一・文 奈良美智・絵(クレヨンハウス/2019年)

内戦中に発表された平和を愛する牛の話

『はなのすきなうし』

おっとりとした表情でこちらを見ている1頭の子牛、ふぇるじなんど。彼はちょっと変わった子だ。ほかの子牛は角を突き合わせて闘うことが好きなのに、彼は草の上に腹這って花の香りをかぐのがなにより好き。さみしくないかと心配するかあさん牛に、ぼくはこれがいいのだと答え、かあさん牛も納得する。エライかあさんだ。“みんなと同じ”を決して強いたりしない。そう、かあさん牛も隠れた主人公だ。1936年に描かれた絵本だが、決して古びない。『はなのすきなうし』マンロー・リーフ・作 ロバート・ローソン・絵 光吉夏弥・訳(岩波書店/1954年)

ハーバード大教授による現代革命論

『市民的抵抗 非暴力が社会を変える』

この分厚い本の帯に記された「自由を勝ち取るための希望が3.5%だ!」というコピーを目にしたとき、反射的に私はこの本を抱えていた。市民的抵抗の歴史とその可能性を探り、世界中で話題をさらったこの本の著者はこう言う。「3.5%が動けば、世界は、社会は変わる」と。3.5%でいいの? 本当に? 決して平易な文章ではないが、読みだしたら止まらなかった。「非暴力こそが社会を変える」という実証も説得力がある。私も3.5%の中の1人でありたい。『市民的抵抗 非暴力が社会を変える』エリカ・チェノウェス・著 小林綾子・訳(白水社/2022年)

静かに、深く、祈りをこめて

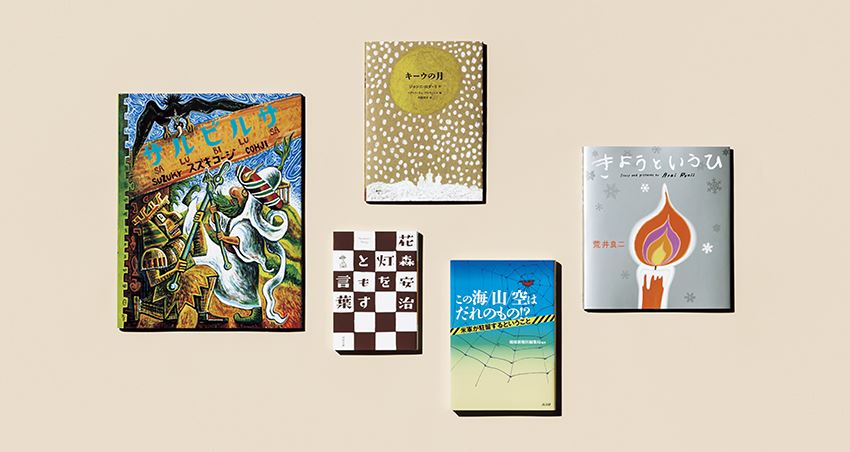

『きょうというひ』

ほのかな明るさのようなもの(としか言えない)を含んだグレイを背に、1本の蝋燭の灯が揺れている表紙から始まる。「雪が降っている」と、誰かの低く静かな声が、本の中から聞こえてくる。「きのうの よる ゆきが ふりました。しずかに しずかに ふりました。」この1行を抱きしめて、祈りをこめて眠りたい夜がある。「きえないように、きえないように」。降る雪のように、淡々と流れていくストーリー。あなたにも静かな眠りを、と祈りたくなる1冊。『きょうというひ』荒井良二・作(BL出版/2005年)

米軍駐留の実像を海外事例とともに

『この海/山/空はだれのもの!? 米軍が駐留するということ』

沖縄に行くのはいいのだけれど、あの海も、冬にも咲き続ける色鮮やかな花も、人々の笑顔も、ソーキそばも大好きなのだけれど、数日後、那覇空港から羽田に向けて帰りの便に乗り込むとき、どうしようもない後ろめたさに打ちのめされる。私には帰るところが別にある。この人たちとこの地を、まるで人質のように米国に差し出す政治と向かい合って、デモぐらいしかできない私がいる、と。まずはきちんと知って、国民的議論を交わそう。『この海/山/空はだれのもの!? 米軍が駐留するということ』琉球新報社編集局・編著(琉球新報社/2018年)

出版による利益はウクライナへ寄付

『キーウの月』

今夜、あなたは空を、そして月を見上げましたか? あなたが見た月はウクライナの月と同じはず。イタリアの作家の詩が心に響く絵本。しかし現在、現実のウクライナのキーウでは、子どもはどうしているのでしょう? 高齢者は? ウクライナ支援をテーマにしたこの1冊から、私たちは問われているのかもしれない。嘆くだけでなく、評論家になるだけでなく、自分に問いなさい。戦争を止めるために、「私」にはいったい何ができるのか、と。『キーウの月』ジャンニ・ロダーリ・作 ベアトリーチェ・アレマーニャ・絵 内田洋子・訳(講談社/2022年)

いつしか自分を、世界を変える

『灯をともす言葉』

『暮しの手帖』の初代編集長の、折々の言葉を集めた1冊。美や装い、買い物など暮らしのさまざまな場面に触れているけれど、やはり戦争についての言葉が心に響く。「戦争を2度としないために、この雑誌を作りましょう」という誘いの言葉で彼は編集長となった。暮らしを変え、自分たちの暮らしが第一である社会に作り直す手助けをするために。戦争を体験したから、ではない。大事なことは、ひとつの体験から何を引き出し、何を引き受けるか、にある。『灯をともす言葉』花森安治・著(河出書房新社/2013年)

ブラックユーモアから読み解くべきこと

『サルビルサ』

「サルビ」と「ビルサ」という正反対の言葉を使う2カ国がありました。その国々が、小さな獲物を巡るうちにエスカレートし、大きな戦争へ! スズキコージさんの、明快でエネルギーに満ちたこの反戦絵本。互いの言葉がわからないから戦争になったのではなくて、軍隊があったから戦争が“できちゃった”んだよね、と読めるところも恐ろしい。さらに恐ろしいのは、これが「絵本のなかのできごと」と言えない時代を、私たちが迎えつつあることかもしれない。『サルビルサ』スズキコージ・作(架空社/1996年)

クレヨンハウス■絵本・木のおもちゃ・オーガニックの専門店。安心な食、環境に負荷をかけすぎない暮らし、子どもたちの未来をよりよくする社会への働きかけ、人間の尊厳を守り、多様性を尊重することをテーマに営む。吉祥寺店にはレストランを併設。大阪店もあり、オンラインストアも運営。/クレヨンハウス吉祥寺店 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-15-6

●情報は、FRaU2023年8月号発売時点のものです。

Photo:Toru Oshima Text:Keiko Ochiai Edit:Shiori Fujii Composition:林愛子

【こんな記事も読まれています】

ヘラルボニー・松田文登「“異彩”のアートが、障がいのイメージを変える!」

牧師・奥田知志×マヒトゥ・ザ・ピーポー「戦争を生む3要素は“貧困、孤独、学びのなさ”」【後編】

ベトナムのカシューナッツ工場で働く子育てママが笑顔に!「Do well by doing good.プロジェクト シーズン5」

![[トピックス]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_topics.svg)

![[人権]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_human-rights.svg)

![[カルチャー]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_culture.svg)

![[くらし]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_life.svg)

![[地域]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_region.svg)

![[テクノロジー]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_technology.svg)

![[イベント]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_event.svg)

![[環境]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_environment.svg)

![[旅]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_journey.svg)