天然藍染めが「伝統工芸でありつつ最先端の染色法だ」と言えるワケ【前編】

これからのものづくりにサステナビリティは欠かせない視点。地球環境は守られているか。働く人たちへの配慮がされているか。残すべき伝統がきちんと次世代へ継承されているか。私たちはつくられた背景に賛同し、応援する気持ちで選びたい。つくり手の思いを聞きに、ものづくりの現場を訪ねました。今回は、徳島県の「Watanabe’s」へ。

土づくりから始める藍染め。

時代に合わせた形を探して

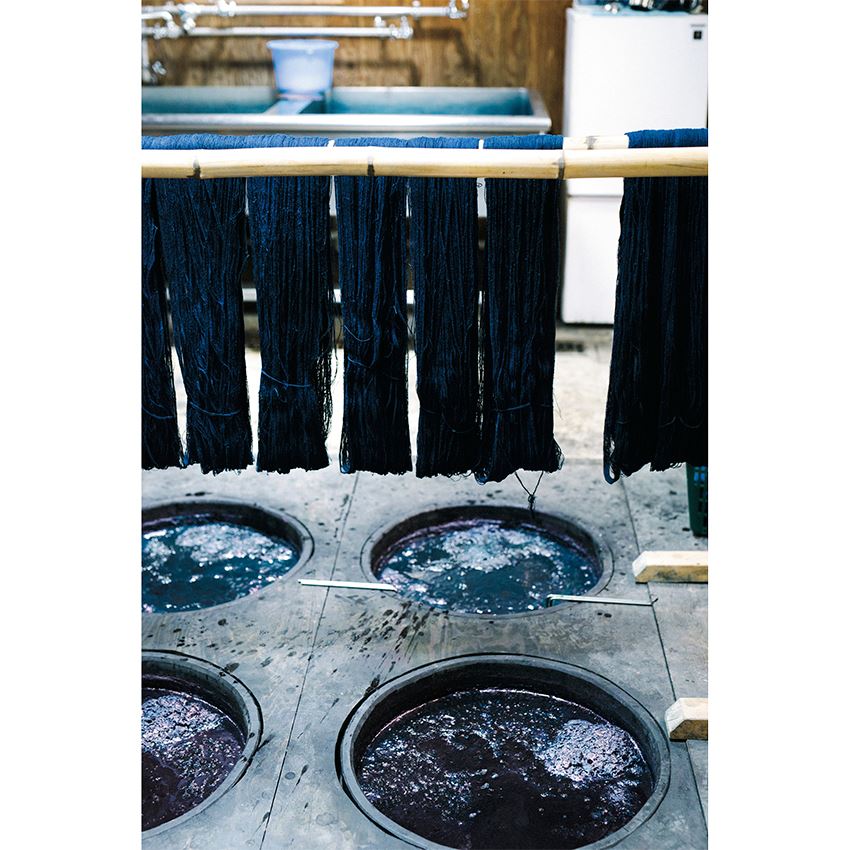

天然藍染めの工程を見た人は、きっと「わ!」と驚きの声を上げるだろう。光の加減で深い青にも黒にも見える染色液。白い生地をそこに浸して取り出すと、緑がかった褐色に染まる。「藍色じゃない?」と一瞬思うけれど、生地をぎゅっと絞って力を抜くと、みるみると鮮やかなブルーに変化する。魔法みたいで心が躍る。「面白いでしょ」と笑う藍染め職人の渡邉健太さん。彼もまた、魔法に魅せられてこの世界に飛び込んだ人だ。

徳島県上板町で天然藍染めによるものづくりをおこなうWatanabe’s。代表の渡邉さんは藍の栽培から染色、服や雑貨の製作まで一貫して行う日本でも数少ない「藍師」であり「染師」だ。東京の貿易会社に勤務していた20代の頃、軽い気持ちで参加した藍染め体験でその魅力に目覚めた。3日後に会社を退職し、古くから阿波藍の産地と知られる上板町に地域おこし協力隊として移住。藍染めの体験施設で修行をし、地元の藍師や藍農家にも学んだ。藍染めを学ぶ仲間とともに藍染めブランド「BUAISOU」を立ち上げると海外からも注目を浴び、2018年には自身のブランドWatanabe’sを設立した。土づくりから自分の手でおこない、すべてに責任を持つ形で天然藍染めをやってみたいという思いがあった。

「日本の天然藍染めの多くは藍の葉を乾燥させ、それを4ヵ月ほどかけて水と空気だけで発酵、堆肥化させた『蒅(すくも)』を染料につかいます。江戸時代、徳島県は蒅づくりの産地として栄えました。明治初期には平地面積の20%近くが藍畑になり、蒅をつくる多くの藍師がいましたが、明治以降、安価かつ均一品質が求められる時代になると、合成藍や化学薬品での藍染めが台頭し、需要は激減。藍師も片手で数えられるほどになりました」

持続可能なものづくりが注目を浴びるいま、天然藍染めを行う染師は数を増やしているそうだが、渡邉さんのように蒅づくりから手がける職人はほとんどいない。気の遠くなるような時間と労力が必要になるからだ。

11月、渡邉さんの工房を訪ねると、最初に藍畑へと案内してくれた。夏に刈り取りが終わった畑に一区画だけ植物が生えている。「これが藍の花です」と桃色の粒々を指差す。手にとって揉むと赤褐色の種がぽろりと落ちた。これを集めて3月にハウスで苗を育て、4月に作づけ、夏に刈り取りを行う。その後は葉と茎に分別し、乾燥、保存する。

「職人と呼ばれることが多いですが、実際はほぼ農家です」と笑う渡邉さん。

「でもね、藍染めの色を決めるのは藍の葉なんです。どう栽培するか、もっといえばどんな土で育てるかによって色の出方が変わる。だからこそ自分で藍を育てたいなと思って。自分が追い求める色を出すには、どんな土でどんなふうに育てたらいいか。試行錯誤するのも楽しい」

渡邉さんは地域の養豚場や学校、給食センター、農家と協力し、フードロス軽減や循環型農業を推進している。給食の残渣(ざんさ)を豚の飼料として活用、豚の糞尿を堆肥化して完熟堆肥をつくり、それを農家で活用してもらうとともに、自分の畑の肥料にもしている。深みの中に澄んだ清々しさがある「ワタナベ・ブルー」は、地域の人々と手を取り合うことで生まれたものだ。

畑に続いて、いま発酵中の藍を見せてもらった。「寝床」と呼ばれる土間に積まれた藍の葉。中心部の温度は高いときには70℃にもなる。週に一回、山を崩してかき混ぜ、水を打つ。こうすることで菌の働きが活性化され、まんべんなく発酵が進む。これを繰り返すこと4ヵ月。1月末ごろには蒅ができあがる。

▼後編につづく

Watanabe’s

天然藍染めによるプロダクトづくりのほか、郵送による服の染め直しサービスもおこなう。直接工房を訪れれば、自分の服を染める染色体験もできる。徳島県板野郡上板町瀬部314-10 watanabezu.com

●情報は、FRaU2023年1月号発売時点のものです。

Photo:Kasane Nogawa Text & Edit:Yuriko Kobayashi

Composition:林愛子

![[くらし]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_life.svg)

![[ファッション]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_fassion.svg)

![[インタビュー]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_interview.svg)

![[トピックス]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_topics.svg)

![[環境]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_environment.svg)

![[カルチャー]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_culture.svg)

![[地域]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_region.svg)

![[旅]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_journey.svg)

![[イベント]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_event.svg)