東洋文化研究者アレックス・カーが惚れ込んだ「日本の秘境での暮らし」

SDGs先進県・徳島には、あなたの人生を変えてしまうかもしれないサステナブルな仕事や取り組み、息を呑むような絶景、さまざまな体験ができるスポットが満載です。今回は、若かりしころに日本三大秘境のひとつ、祖谷(いや)にめぐり合い、自身の家「篪庵(ちいおり)」を宿泊施設に生まれ変わらせたアレックス・カー氏に祖谷の魅力を聞きました。

取り残された秘境の暮らし

カー氏がやってきたばかりの頃の集落。ほとんどの家屋は茅葺き屋根で、車が通れるほどの幅の道はない

祖谷との出合いは1971年の学生時代でした。全国をヒッチハイクで旅していて出会った日本人の学生が、「君が好きになりそうな場所がある」とバイクの後ろに乗せて連れてきてくれたんです。その日は深く霧が立ち込めていました。険しい山々と斜面にはりつく茅葺きの家が霧の切れ間に見え、その風景にすっかり惚れ込んでしまいました。

世は高度経済成長期。しかし祖谷では家屋のほとんどが茅葺きで、人びとは時代劇のように、蓑をかぶって、木の棒にくくりつけた籠を背負って畑に出ていました。

祖谷は昔から開発が遅れていた地域です。地理的に隔絶され、自給自足を余儀なくされた暮らしのため、経済的に弱かった。それゆえ古来の生活様式が残されていました。たとえば、1971年の祖谷の家屋はほとんどが板張りで囲炉裏がありました。日本の家といえば畳を思い浮かべる人が多いですが、畳は江戸中期から全国に広がったもので、同時に囲炉裏も火事のリスクが高いとして減少していきました。しかし祖谷には畳の文化がなかなか届かなかった。おかげで囲炉裏も残り、そこから上がる煙が茅葺きの屋根を保全したのです。

集落の人たち総出で茅葺き屋根を修復

祖谷の家は一般的な日本家屋と異なり天井がなく、梁や茅葺きの屋根が剥き出しになっています。換金作物として生産するタバコを、梁から吊るして囲炉裏の煙で乾燥させるためです。吹き抜けで広い家の中は真っ暗。囲炉裏を家族で囲んで座っていても、すぐ近くに暗闇が迫っている。おのずと妖怪や幽霊の話題にでもなったのか、この地には伝説や妖怪話がたくさんあります。

そのうち、落合集落にある家屋を見つけて手入れしながら暮らすようになりました。当時は子どもが集落にたくさんいて、私の家にもよく遊びにきて賑やかでしたね。大人たちも外国から来た私をフレンドリーに受けいれてくれ、生活の知恵などを惜しみなく教えてくれました。たとえば自分の畑で芋掘りをしていたときのこと。近所のおばあさんが「違う」といってやり方を教えてくれました。傾斜地だから掘り返した土を上へと持っていくように掘らないといけないんです。水道がなく、井戸も涸れていたので、数百メートル離れた隣家から水をバケツでもらってくるということもありました。

縁側に近所の人たちが集う。家に残されていた漢和辞典をめくりながら、「庵」と命名した。よく遊びに来る子どもたちが親しんでくれるよう、やさしい音を意識した

私が見た祖谷の人びとの気質は、苦労の多い生活にもかかわらずのびのびしていてハッピー。そこには生活様式が関係していると考えています。日本の集落の多くは、ともに水田を管理する運命共同体です。生存にかかわることをみんなで運用するため、社会の仕切り役が必要になるなど緊密な関係性が発生します。一方祖谷では、各世帯で畑を耕し自給自足をしていました。集落内での助け合いやルールはもちろんあるものの、水田を軸にしたコミュニティに比べて縛りが少ない雰囲気がありました。

実際、祖谷での暮らしは大変です。いまは過疎化が進み高齢者ばかり。それでも、若い移住者が以前の私のように祖谷の美しさに惹かれてやってくることを望みます。現代において昔のような不便な暮らしをすることは現実的ではありません。これからの時代は、畑を耕すのではなく、アーティストやITエンジニアなど、外の世界に生きる糧があり、祖谷の環境がプラスに働くような人たちが来てくれるのではと考えています。

祖谷の風景は特別で素晴らしい。私は必ず、霧が出る梅雨の時期に訪ねることを旅行者に勧めています。まるで龍が躍っているかのように動く雲が下から湧き上がるようすを集落から見ていると、天空に暮らしている気持ちになります。そんな幻想的な風景を肌で感じるために、ぜひ古民家宿に滞在してほしい。それでこそ祖谷の美しい姿を感じられると思います。

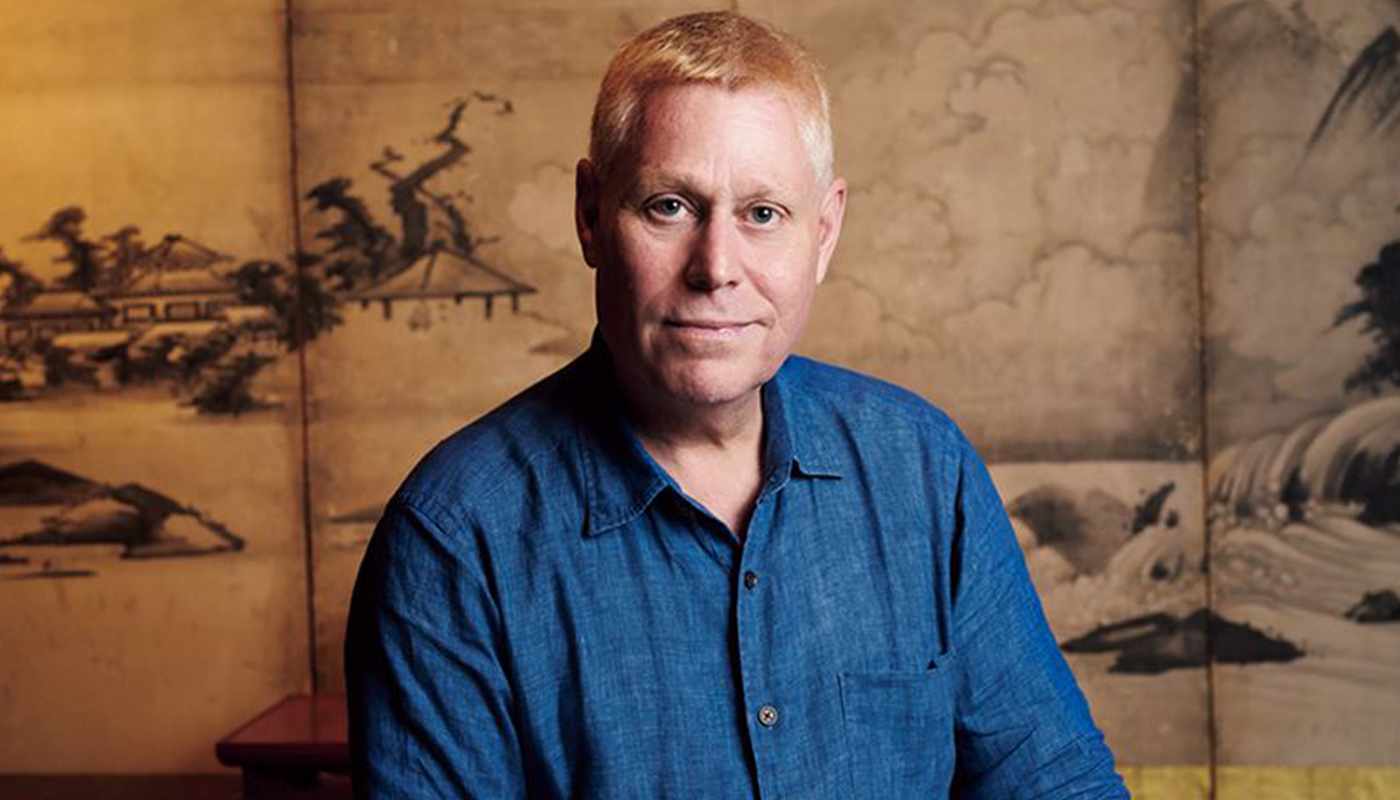

profile◆Alex Kerr(アレックス・カー):1952年アメリカ生まれ。東洋文化研究者。著述家。1964年に父の仕事の都合で初来日。イェール大学で日本学、オックスフォード大学で中国学を専攻した後、日本に再来日。古典美術を研究しながら、古民家の活用プロデュースなどを行う。著作に『美しき日本の残像』(朝日文庫)、『犬と鬼』(講談社学術文庫)など。

●情報は、FRaU2023年4月号発売時点のものです。 Text:FRaU Composition:林愛子

【こんな記事も読まれています】

![[くらし]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_life.svg)

![[地域]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_region.svg)

![[インタビュー]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_interview.svg)

![[カルチャー]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_culture.svg)

![[旅]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_journey.svg)

![[イベント]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_event.svg)

![[いきもの]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_living-thing.svg)

![[トピックス]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_topics.svg)

![[環境]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_environment.svg)

![[食べること]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_food.svg)