多様な学校がある「徳島県」なら、誰でも、年齢を経ても、楽しく学べて社会に関われる!

生き方も働き方も多様性に富む時代。多様であることを受け入れ、多様なことを学ぶ、SDGs先進県・徳島のさまざまな「学び舎」の形態を紹介します。

世代を超えたクラスメイトと学ぶ、全国初の“県立”夜間中学

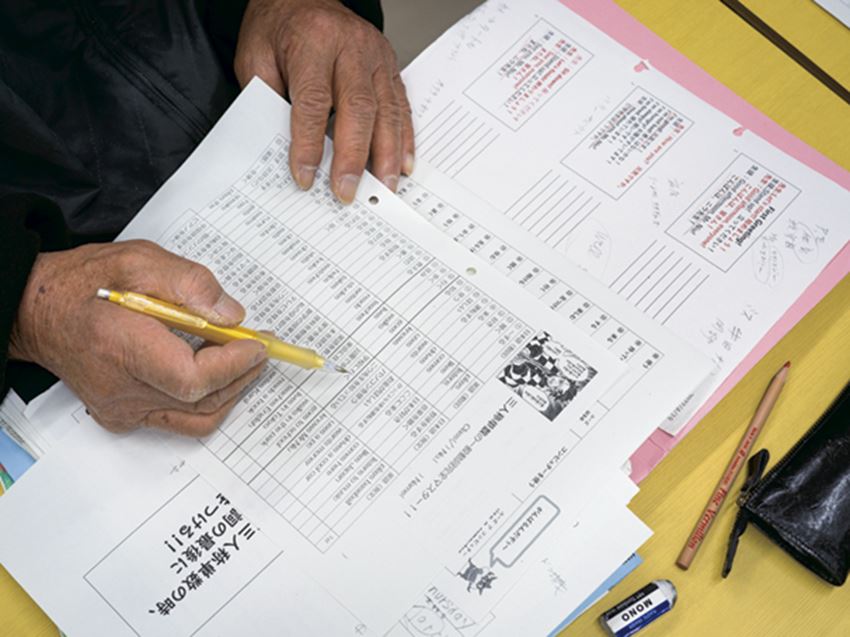

徳島県立しらさぎ中学校では、県内在住または勤務の15歳以上なら誰でも入学志願できる。授業は複数の教員がサポートし、時事ネタなども交え、“誰もがわかりやすい”を心がけている

17時55分、ちょうど日が暮れた頃に、教室で1時間目の授業が始まった。びっしりと書き込んだ予習ノートを手に臨む81歳の田中健次さんは、「80年生きてきて、いまが一番楽しい」と話す。ここは「徳島県立しらさぎ中学校」。“誰ひとり、取り残さない教育”を掲げて2021年に開校した、日本で初めての県立夜間中学校だ。

通学するのは、外国籍の人たちのほか、病気や不登校などのさまざまな理由で十分に中学校に通えなかった人たち。10代から80代まで、多様な背景をもつ生徒が同じ教室で学んでいる。「高校に進学して、人を笑顔にできるような仕事に就きたい」と話すのは、生徒会長を務める16歳の吉本さん。作業着に身を包んだ岩崎勝利さんは「基礎学力をつけたい」と、仕事終えてから学校に通ってくる。74歳の藤井輝行さんは「大学進学が目標!」と意気込む。

進学、健康維持、自分を変えたい、夢を実現したい……。しらさぎ中学に通う目的はさまざまだが、みな一様に、「学ぶことが楽しい」と笑顔だ。年齢がバラバラの生徒たちは、誰もが夢を持ち、目を輝かせていた。

徳島県立しらさぎ中学校:徳島市北矢三町1-3-8 shirasagi-jhs.tokushima-ec.ed.jp

給食づくりから、「雪花菜アイス」企画製造販売まで高校生自身で!

「徳島県立小松島西高等学校」では、生徒だけで「雪花菜(おから)アイス」などの商品企画から製造、販売までを手がける模擬会社「TOKUSHIMA雪花菜工房」の運営をはじめ(おから=豆腐をつくる際、大豆から豆乳を搾った残りかす)、藍の栽培から商品活用までの過程を各学科が担い、学校全体で6次産業化を学ぶなど、さまざまな体験活動を交えた授業をおこなっている。1967年から続く「集団給食」も全国的に珍しい活動のひとつ。食物科の2、3年生が当番制で、毎日の給食の献立づくりと調理を担当している。

そんな集団給食に“食用コオロギ”をつかったメニューが登場し、世間をにぎわせたのは2022年秋のこと。「一部生徒の間で、昆虫食が話題になっていたことがきっかけです」とは、食物科の多田加奈子先生の言葉だ。

給食にコオロギ食を登場させる前、試しに食用コオロギに関する講演を企画したところ、「食べてみるとおいしいらしい」「タンパク質も豊富だそう」「持続可能で環境によいのは素晴らしい」と、生徒たちは大いに興味をもち、反応は上々だった。そこで、食用コオロギパウダーをつかったレシピづくりを夏休みの課題に。生徒たちは自主的に試作を重ね、給食のメニューにまで昇華させた。実社会とつながった学習の場は、生徒の可能性をどんどん広げているようだ。

徳島県立小松島西高等学校:小松島市中田町字原ノ下28-1 komatsushimanishi-hs.tokushima-ec.ed.jp

●情報は、FRaU2023年 S-TRIP 4月号発売時点のものです。

Photo:Masataka Namazu Text:Kanako Mori

Composition:林愛子

![[トピックス]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_topics.svg)

![[教育]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_education.svg)

![[地域]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_region.svg)

![[くらし]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_life.svg)

![[環境]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_environment.svg)

![[インタビュー]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_interview.svg)

![[カルチャー]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_culture.svg)

![[旅]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_journey.svg)