【戦後80年】沖縄で平和教育をおこなう「さびら」と“大人の学習ツアー”へ【前編】

平和を考えるうえで大切なことのひとつは、思い込みをなくすこと。“平和学習”は子どもや学生向けと思うかもしれませんが、大人こそ知るべき、学ぶべきことがたくさんあります。太平洋戦争末期の1945年に起きた沖縄戦ではおよそ20万人が命を落としました。この戦争はなぜ起きたのか。これからの平和教育を提案する「さびら」のメンバーとフィールドワークを通して、一緒に歩き、考えました。

沖縄を語り継ぐための、これからの平和教育

「知っている」という思い込みは、思考をストップさせる。知っているつもりになると疑問を抱かなくなるし、他人の声に耳を貸さなくなる。それ以上学ぼうとしない。実はその“鈍さ”こそが、平和を脅かすことにつながるのかもしれない。

沖縄師範健児之塔の前で。沖縄師範学校男子部では12歳頃から19歳の生徒が「鉄血勤皇師範隊」として軍に動員された。「子どもたちは最前線に立たされていた。敗戦が濃厚になると爆弾を持って敵の戦車に突っ込めという命令も下された。彼らは戦争について何も知らされないまま戦場に送られたんです」(野添)。子どもたちを戦争に行かせないために大人が教訓とすべき慰霊碑でもある

沖縄を拠点に、平和学習ツアーや平和教育を行う企業さびら。戦争体験者が減り、実感が伴いにくくなるなかで、これからの平和学習をどのように伝えていくかを考えている。メンバーは主に20代から30代、一方的に伝えるだけでなく、自分たちも知らないことを一緒に考えていくアプローチや肌で感じた違和感を大切にしながら、ガイドやワークショップを行っている。

今回、大人向けの平和学習ツアーを行うと聞いて参加させてもらった。ファシリテーターは狩俣日姫さん、安里拓也さん、野添侑麻さんの3名。平和学習に関わろうと思ったきっかけは三者三様だが思いはひとつ、琉球時代まで遡った過去と今の「沖縄」を知ってもらい、語り継ぐことだ。

戦跡を場所を歩いて追体験

首里城公園内にある第32軍司令部壕跡

この日は沖縄戦を学ぶためのツアーに、幅広い年齢層の男女15人ほどが集まった。最初に訪れたのは首里城。展望台は観光スポットとしてもよく知られる場所で、遠くに北谷や読谷村まで見渡せる。1945年4月1日、まさにその場所から米軍は上陸してきたと野添さんが解説する。首里城には、城の地下に第32軍司令部壕が作られた。その壕跡は今も残されている。首里城内の円鑑池の辺り、茂みの奥に小さな入り口が見えた。今は柵があるがここから軍人と住民が何キロにもわたり、地下壕を掘った。沖縄戦の目的は本土決戦を少しでも遅らせるための時間稼ぎである「出血持久戦」。だが米軍上陸から1ヵ月余りで、日本軍は南部への撤退を余儀なくされた。

平和祈念公園内にある平和の礎。国内外の戦没者の名前が刻まれる

ツアー一行は首里城からバスに乗って、南部撤退した先、糸満市へ。現在、平和祈念公園になっているエリアは、日本軍が住民を巻き込みながら逃げてきた場所だ。

「約1ヵ月間かけて最南端まで逃げてきました。ひめゆり学徒隊や少年兵たちも一緒でした。彼らは米軍に追い詰められて逃げ場を失い、陸海空からの激しい攻撃を受けた。住民はゴツゴツとした岩肌の上を素足のまま逃げ回った。自決する人もいれば、投降する人もいた。沖縄戦で亡くなった人の約2/3の命が南部撤退した1ヵ月という短い間に失われました」(安里)

一人ひとりの名前を見ながら歩くことで、いかに多くの人生が奪われたか痛感する

今回のツアーは、戦跡を見に行くだけではなく、実際に同じ場所を歩いて追体験することが目的でもある。当時は今のように舗装された道路や階段はないが、平和の礎から摩文仁の丘、公園の端にある沖縄師範健児之塔まで歩く。この塔は「鉄血勤皇師範隊」として軍に動員された沖縄師範学校全職員生徒のための慰霊碑だ。

「沖縄戦では、大人だけでなく中学生以上の子どもたちも戦場へ駆り出されました。半ば強引な形で動員された。子どもたちを戦場に送ったのは大人です」(野添)

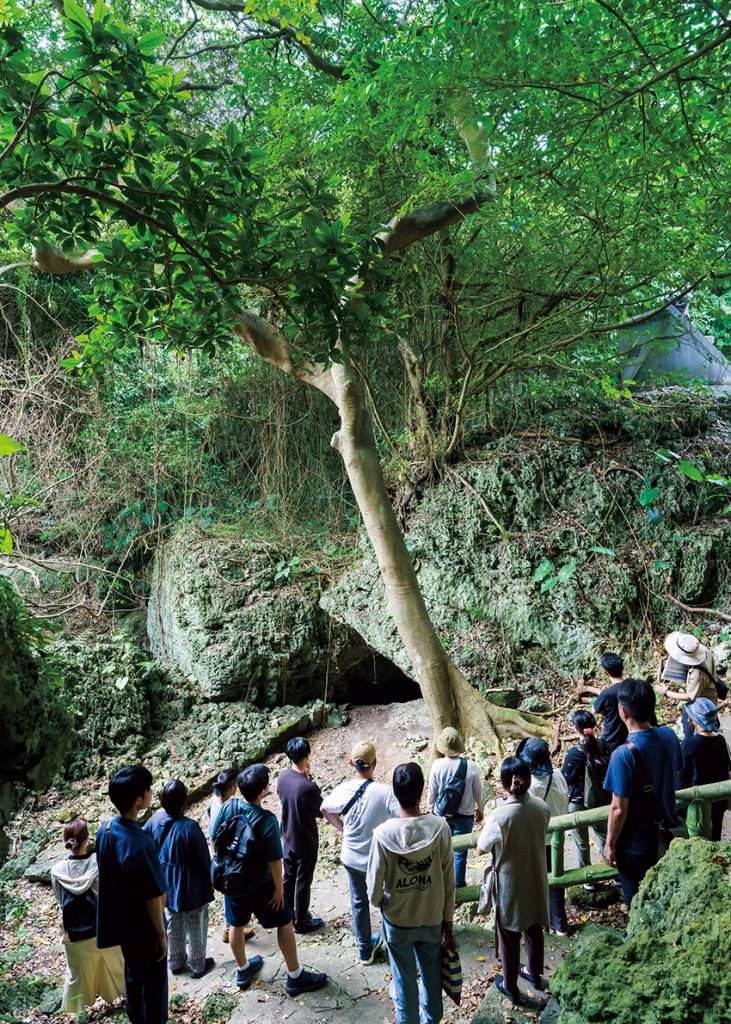

平和祈念公園にある沖縄師範健児之塔の近くに今も残るガマ。ガマとは自然洞窟のこと。沖縄戦では、ここで身を潜めていたり、集団自決に追い込まれたりした

近くには、ほぼ手つかずのまま、実際に防空壕として司令官や住民が身を潜めていたガマも残っている。巨大なガジュマルの気根が岩肌に絡みつくガマの入り口は身を屈めないと入れないほど小さい。真っ暗な洞窟で、彼らはどんな思いで過ごしたのか。この中で多くの人が命を落とした。

ツアーの最後は、魂魄之塔に向かった。敗戦直後、あたり一帯の道路や畑、森には足の踏み場もないほどの遺骨が散っていたという。それらを集め、慰霊のために建立されたのがこの塔。さらに、そこから歩いてすぐの場所には熊野鉱山がある。現在、遺骨土砂問題で揺れる場所だ。

熊野鉱山の前でガイドする、野添侑麻さん(左)と安里拓也さん

「遺骨が混じるこのあたりの土砂が、辺野古新基地の埋め立てに使われるかもしれないという問題です。一部の遺骨はいまだに遺族に戻っていない。国は返さなければいけない義務があるのに調査をしていない。国のために戦い、多くの犠牲者を出した南部激戦の地で、こういった問題が起こっているのが現状なのです」(安里)

熊野鉱山の問題は今まさに起きていること。武器を持った戦いはなくても沖縄はまだ続いている問題がたくさんある。実感を持ってその地に立ち、ツアーは終了した。

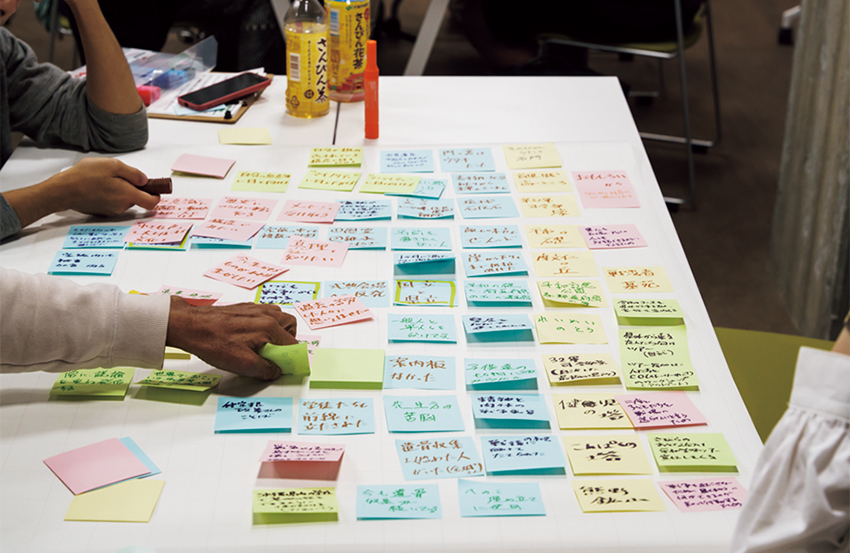

ツアーの振り返り会では感じたことを書き出す

沖縄戦、戦後の占領下から現在につながる基地問題

次の日はツアーではなく、沖縄戦から今も続く問題がわかる場所に行きましょうと3人が案内してくれた。待ち合わせたのは宜野湾市にある嘉数高台公園。嘉数高台は沖縄本島開戦の場であり、当時、住民らも巻き込んで熾烈な戦いが起きた。

嘉数高台公園にある、砲弾を受けた壁

「米軍が上陸し、初めて日本軍との大規模な戦闘が起こった場所。最初の激戦地なので沖縄戦を語る上で外せない場所です。住民が戦闘に巻き込まれてしまったのは南部のイメージが強いですが、実はこの嘉数での戦いもかなりの数の住民が亡くなっています。なぜか。当時、彼らは軍に献身的に協力した。でもそれで守ってもらえることなく、一緒に戦うことになってしまった。あるいは自死を迫られた。つまり軍側についたところで、抑止力にはならなかったということです」(狩俣)

嘉数高台公園から第二防衛ラインだった浦添を望む

嘉数高台公園内には、当時、戦闘で使用されたトーチカや戦没者の慰霊碑が点在する。見晴らしの良い展望台から見えるのは普天間基地だ。フェンスに囲まれた中は、広大な飛行場で戦闘機オスプレイが並んでいる。そのすぐ外側には密集する住宅街。とても奇妙な光景だ。

普天間基地に隣接する公園

場所を移動して、普天間基地に隣接する公園へ。基地を真横から眺める。フェンス越しに米軍機が着陸する際に使う大きな誘導灯があり、住宅や公園の近くで離発着することがわかる。騒音だけでなく部品落下の危険性は常に隣り合わせだ。

基地は住宅街ぎりぎりまで迫る。墓だけが基地内に残された家族も

「世界一危険な基地といわれる普天間基地は、宜野湾市のど真ん中にあるので交通網や市民の暮らしを阻害しています。戦後沖縄は長らくアメリカの占領下にあり、理不尽な形で土地を接収され、行き場を失った人も多い。激戦地だった嘉数高台から近くにできた普天間基地。沖縄戦と基地問題は重ねて考えるべき問題なんです」(狩俣)

▼後編につづく

●情報は、FRaU2023年8月号発売時点のものです。

Photo:Wataru Oshiro Text & Edit:Chizuru Atsuta Composition:林愛子

【こんな記事も読まれています】

イラストレーター黒田征太郎は、なぜ『戦争童話集』映像化にこだわったのか【前編】

![[トピックス]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_topics.svg)

![[教育]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_education.svg)

![[地域]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_region.svg)

![[くらし]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_life.svg)

![[カルチャー]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_culture.svg)

![[テクノロジー]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_technology.svg)

![[イベント]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_event.svg)

![[環境]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_environment.svg)

![[旅]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_journey.svg)