なぜバンクーバーは、車椅子の人々が暮らしやすいのか①

出版社勤務を経て、カナダを拠点に北米の人々のサステナブルなアクションを発信している大久保洋一さんの連載。彼が住むバンクーバーはグリーンピースなどの発祥の地と知られ、人々は自然を身近に感じながら暮らし、環境への意識も高いそう。第3回は、バンクーバーの車椅子事情についてのレポートです。

バンクーバーで電車(スカイトレイン)やバスに乗っていると、車椅子の人がひとりで乗り降りするのをよく見かける。スカイトレインの自動改札機は幅が広く、列車もホームもバリアフリーで両者のすき間がほとんどないため、駅員の手助けは必要としない。車椅子用のスペースも全車両にある。日本のようなラッシュアワーもないので、どの車両から乗っても快適に過ごせるのだ。バスの場合は乗降口に自動リフトがついていて、運転手が運転席で操作できる。車内は運転手の後ろ3席分が折り畳め、車椅子の人が乗車してきたら乗客は席を立って座席を畳み、スペースを空ける。

「バンクーバーでは、こんな電車やバスでの光景は、特別なことではありません」

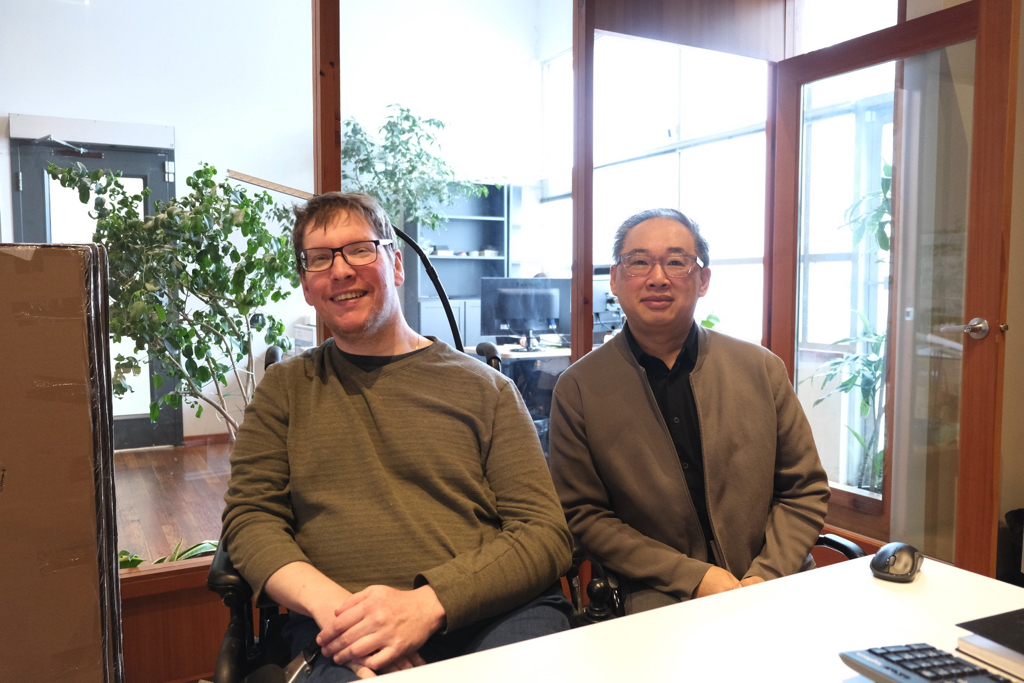

非営利団体ディスアビリティー・ファンデーションで20年間、自身も車椅子で勤務するエリックさんは言う。1996年、身体的障害のある人々をサポートするこの組織は、創設者、サム・シルヴァンさん(63歳、現・政治家)の経験に基づいた熱い想いがきっかけで創設されたという。

「サムは子どもの頃からスキーに熱中していて、19歳のときにスキー中の事故で脊髄を損傷し、以来、車椅子生活を余儀なくされました。一時は生きる目的を見失って自暴自棄になりましたが、一念発起し車椅子ラグビーに参加。やがて、選手として腕力で競争するよりも、マネージャーとしてチームメイトの意見をていねいに聞き、人間関係を円滑にしたり、チームの活動資金を集めるために営業をしたりすることが、自分の性に合っていると気づいたのです」(エリックさん)

サムさんは、車椅子ラグビーを通して同じ境遇の人々と話し、車椅子生活になる前は自分の人生にもっと期待していたけど、それ以降は人生をあきらめてしまっているという共通点に気づいた。

「あきらめるのはまだ早い。同じ境遇の人たちのために、そして自分自身のために、まだまだやれることがある。昔のようにスキーをすることは叶わなくても、もう一度大好きな自然とつながりたい。そう考えた彼は、障害のある人々をサポートすることを目的に、このディスアビリティーファンデーションを立ち上げたんです」(エリックさん)

その後のサムの行動は早かった。情熱的に多くの人々を巻き込み、組織を拡大。現在までの約27年間で2億円以上の寄付金を集め、のべ1万人以上のスタッフやボランティアを活動に巻き込んだ。2005年にはバンクーバーの市長に立候補し、当選もしている。市長の任期最後の年だった2008年には、バンクーバーの交通機関を管轄するトランスリンク社すべての車両 (スカイトレイン、バス、ウエスト・コースト・エクスプレス、シーバスなど) を、車椅子で乗り降りできるようにした。

「私たちは自分の中にある好奇心で人とつながり、

生活を向上していける」。

「このファンデーションには、そんなサムの想いが脈々と受け継がれているんです」

そう語るのは、3年前からこのファンデーションを統括しているエグゼクティブ・ディレクターのデビッドさんだ。

「たとえば、『歩けなくても自然とつながりたい』というサムの想いから生まれたのが『トレイルライダー』というアウトドア用の介助式一輪車です。ボランティアのデザイナー、エンジニアを募集し、各所から資金を集め、10年前に完成しました。障害があっても、違った視点で自然を体感できるトレイルライダーは、まさにサムの想いの結晶なのです」

いまではトレイルライダーを使ってのハイキングや登山など、多数のアクティビティをファンデーションが用意している。学生やリタイアした人たちなど、幅広い世代のボランティアがこれをサポートするのだ。

「とくに夏はハイシーズンで、たくさんの申し込みがあります。通常のハイキングや登山だけでなく、個人からの要望を受けてグランドキャニオン、マチュピチュにも旅しました。50歳の誕生日をエベレストで祝いたいという申込みがあったときは、さすがにボランティアではなく、プロのシェルパに引率をお願いしました」(エリックさん)

サムさんがかつて車椅子ラグビーを通じて学んだ精神は、いまもファンデーションに貫かれている。

「ある日サムはこう言いました。『自分の中にある好奇心を忘れてはいけません。それによって、私たちは人とつながり、生活を向上していけます。私たちのアウトドア活動は、レジャーのように聞こえるかもしれませんが、実際には、一度絶望を経験した人々が前進し、自分の潜在能力を再認識し、人生を価値あるものにする大きな助けになるのです』。この言葉は、彼自身の経験に基づいている。だから説得力があるし、誰もが共感できるから、みんなこのディスアビリティ・ファンデーションの活動に協力を惜しまないのだと思います」(エリックさん)

![[トピックス]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_topics.svg)

![[イベント]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_event.svg)

![[旅]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_journey.svg)

![[地域]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_region.svg)

![[環境]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_environment.svg)

![[くらし]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_life.svg)

![[食べること]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_food.svg)

![[カルチャー]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_culture.svg)